菊の被せ綿

明日10月4日は、

旧暦では9月9日です。

旧暦9月9日は「重陽の節句」。

その前日に当たる旧暦9月8日の今夜

菊の花に真綿をかぶせて

夜露と菊の香りを染み込ませます。

明日の朝、

旧暦9月9日重陽の節句の朝に

その真綿で顔や身体を拭えば

若返り不老長寿となるといわれています。

仙境に咲き、邪気を払う菊の香と

清らかな秋の夜露で長寿祈願、厄祓いを願う

古の中国より伝わるこの行事、近年では

西暦の9月9日(ひと月ほど前でしたね)

に行う事が多いようですが、

旧暦に従い今夜菊に被せ綿をしようと思います。

被せ綿、ただいま準備中です。

「真綿引きプチ体験」実施中です

ご紹介した「真綿」の手触りを

名匠庵本社で試せる

「真綿引きプチ体験」を

実施しています。

まずは、2人1組で

角真綿を両手いっぱいに引いていただきます。

ふわりと空気を含んだ真綿が

どれほど軽く

ほんわかとあたたかいかを

ぜひご体感ください。

体験キットには

角真綿と一緒に

和裁士さん手縫いの

「正絹の真綿入れ」もお付けします。

引いた真綿を入れて

首やお腹に当てたり、

手の上に乗せたり、

いつも持ち歩いて真綿を愛でていただけます。

「真綿入れ」がなくなり次第一旦終了とさせていただきます。

体験は5分ほど。

体験料は税込2,200円です。

受付時間平日10:00〜16:00

きもの相談の際や、

お近くにいらっしゃった時に

プチ体験してくださいませ。

おひとりでいらっしゃるお客さまは

女将が真綿引きの相棒を務めさせていただきますね。

ご来店はご予約制です。

お問合せフォームからご希望日時をお知らせください。

定休日 土日祝日

真綿 〜まわた〜のおはなし

朝夕ひんやりしてきましたね。

ふわりと軽く、あたたかい

真綿のお話を集めました。

「真綿(まわた)と木綿(もめん・コットン)」

中国から日本に養蚕が伝わったのは紀元前3世紀~、

弥生時代の中頃です。

お蚕さんを育て、繭から糸を引いたり、

繭を煮て柔らかくして、広げてわたにしました。

このわたが「真綿 まわた」です。

その後15世紀ごろ、室町時代に

外国から木綿の種が入ってきましたが、

室町時代の終わりごろになって

ようやく栽培が上手くできるようになり、

一気に木綿のわたが広まりました。

財団法人日本真綿協会の著書「真綿と紬」より

「古事記」や「日本書紀」に始まる日本での、

真綿の記述文字は「緜 めん」か「綿 めん」です。

中国には真綿という用語はなく緜か綿か糸綿(いとめん)です。

木綿は植物繊維なので「棉花 めんか」が示すように

木偏の「棉 めん」で絹の「綿」と区別しています。

このように、真綿は江戸の前期、

木綿が広く衣料品として使われるようになった頃、

「真の綿 まことのわた」の意味としてつくられた

日本漢語のようです

真の綿…、

真綿がいかに大切なものであったかを

うかがい知ることができますね。

「真綿の歴史」

養蚕は今から4500年以上前に中国で始まり、

その後日本に伝わりました。

現在は養蚕業も衰えてしまいましたが

糸づくり、真綿づくりは連綿と続いています。

「真綿」は強く、軽く、保温性が高く、

最高級の素材として珍重され

貨幣制度が発達する以前の古代では

税として徴収されたり、

平安時代の遣唐使一行に出張旅費として

支給されたりしたことからも

金銀と交換可能な高価な品であったことがうかがえます。

また、真綿はその希少性と清らかな美しさから、

神仏への奉納品や神仏の衣装として用いられ

日本の宗教文化や年中行事にも深く浸透しました。

「真綿の種類」

繭を煮て袋状に広げたものを「袋真綿」といいます。

袋真綿一枚はおよそ5〜8粒の玉繭で出来ています。

お湯の入ったたらいの中で繭を少し開き蚕を取り出し、

5〜8粒分の繭を左手の指に重ねていき

袋の口を左拳で握り、右拳も袋の中にいれ、

左右の拳でムラのないように袋状に引きのばします。

真綿紬の最高峰、結城紬を織る紬糸は

袋真綿をほぐして指で引き出し、

つばをつけて3〜4回撚り下ろして作られます。

結城紬には

福島県保原町産の袋真綿が使われています。

細い糸が均等に引きだされるように

技術者の経験と勘で手作りされた

袋真綿の最高級品です。

その他、

袋真綿は大きく引き伸ばし重ね合わせ、

軽くあたたかな真綿布団にもなります。

一方で、角型の木枠に、

広げた繭を重ねた真綿は「角真綿」。

角真綿一枚はおよそ16個の繭でつくられています。

*角真綿からきものの糸は取りません

丈夫で、蒸れ知らず、静電気も起きにくく、

紫外線も防いでくれ、

消臭、防臭効果もある真綿は貴重な天然素材です。

「真綿ときもの」

袋真綿から手で糸を引き出し織り上げたものを、

紬といいます。結城紬がその代表ですね。

経糸も緯糸も真綿の紬糸が使われている結城紬、

繭玉5〜8粒分の袋真綿を50枚重ねた物を

産地では「1ボッチ」と呼び

一反の結城紬には「7ボッチ半」使用されています。

つまり結城紬は約2,000個の繭で出来ているのです。

また、現在の着物の原型の「小袖」には

表生地と裏地の間や“ふき”に真綿が入っています。

重みや厚みを加え全体のラインが保たれ、

見た目の豪華さも増します。

江戸時代の武家の子女や裕福な商家の女性の着物には

真綿がたっぷり入れられていました。

「真綿と祈り」

京都・伏見の大善寺の地蔵尊の頭上には

製糸業や布団業の蚕供養のため奉納された

真綿が掛けられています。

京都・市比賣神社の重陽祭では

重陽の節句の前夜に菊の花の上に真綿を被せる

「菊の着せ綿」が行われます。

不老長寿の花とされる菊の霊力が

夜露とともに真綿に移り

その真綿で肌をぬぐうと若返り、

延命長寿を得るといわれています。

「真綿と暮らし」

真綿の使い道は数多く、暮らしや健康に役立っています。

・手、足、首、腰、肩、背中、お腹にあてて保温すること。

・関節に巻いて痛みの緩和。

・頭と帽子の間に入れて熱中症を防ぐ。

・マスクの中に入れて花粉を防ぐ。

・釜、鍋の漏れに詰めて漏れを防ぐ。

・洗顔タオルやコットンの代わりに。

・バレリーナの足のつま先を包む。

・漆器塗りのたんぽとして金粉を吹き付ける。

・スズメバチの脚に縛り付け巣穴を探す。

・染めて歌舞伎の血綿に使用。

・布団綿など。

そして。

何より真綿に触れているとほっこりと心がやすらぎます。

ぜひ真綿を日々の生活の中に取り入れて、

その手触りをお楽しみください。

※真綿は湿気を吸うと黄ばみます。保管にお気を付けください。

名匠庵本社で「真綿引きプチ体験」実施中です。

実際に真綿引きをしていただき、

その軽やかさ、あたたかさを体感してください。

名古屋場所

大相撲名古屋場所、

会場で観戦かなわず

連日テレビ観戦で楽しんでいましたが

営業部長が千秋楽の昨日

会場のドルフィンズアリーナ

(愛知県体育館)で観戦したとのことで

手土産に「観戦ガイド」を持ち帰って

きてくれました。

撮影:営業部長

座席表がとても見やすいですね。

来年も全くこの通りではないかもしれませんが

チケットを取るときの参考になりそうなので

大事に取っておきたいと思います。

NHKの中継と同じ角度で見るなら

ピンク色の座席、正面側。

こちらに座ると行司さんのお顔も

横綱土俵入りも正面から見られ、

グリーンの向正面側の両脇の花道から

入場する力士の様子もよく見えるという

わけですね。

千秋楽を会場で観戦した部長も

ご贔屓の御嶽海が欠場だったものの

協会挨拶をはじめ

逸ノ城初優勝の瞬間や表彰式、

優勝インタビューなど独特の雰囲気を味わって

これからは毎年行きたいと大感激の様子でした。

浴衣や涼しげな夏きものが似合う名古屋場所が終わり

甲子園の出場をかけた高校野球愛知県大会は

8強が出揃い明日26日が準々決勝です。

そうこうしているうちに

もうすぐそこに…秋の気配です。

出張きものサロン「大島紬と染帯・羽織展」in豊橋

豊橋駅前にある豊鉄ターミナルビルにて

「大島紬と染帯・羽織展」を開催いたします。

日 時

8月7日(日)10:00~17:00

8月8日(月)10:00~17:00

会 場

豊鉄ターミナルビル1階会議室

(旧豊橋鉄道豊橋駅前のビルです)

豊橋市駅前大通1-49

本場大島紬九マルキ一元絣

1300年の歴史を持ち、

「世界一精緻な絣(かすり)」といわれる大島紬は

奄美大島で生まれました。

図案作成から機織りまで、職人の工程は30を超えます。

中でも大島紬最大の特徴は

「泥染め」「テーチ木(車輪梅)染」による糸染めです。

テーチ木を煮だした染液で染めた糸を

鉄分豊富な泥田で染め、清流で洗い、干す。

これを何十回も繰り返し、

つややかな大島紬の糸が染め上がります。

ハブや蘇鉄など奄美大島の自然をモチーフにした

独特な織柄に心惹かれる美しい紬です。

本展では大島紬に合わせ、染帯、羽織もご覧いただけます。

この機会にぜひご来場ください。

◇出品品目

本場大島紬・染帯・袋帯・長襦袢・羽織向き着尺・洒落着など

◇その他きもの類

あらかじめご連絡ください。会場にご用意いたします。

◇特別企画 織の両面半巾帯お誂え受注会

組み合わせ自由な半巾帯用帯地

長さが4m~4・4mと長めのシルク織り生地で

オリジナルの半巾帯をお誂えします。

お好みの柄の生地を表裏組み合わせてお選びください。

紬や小紋、御召、浴衣などに合わせて

一年中結んでいただける半巾帯です。

しなやかで緩みもほとんどなくきれいに結べます。

ぜひコーディネートにお加えください。

◇帯締め帯揚げ、肌着などもご用意しております。

◇きものお手入れ・染め替え寸法直し・コーディネート相談

草履修理など承ります。

お問合せ:特選きもの名匠庵

名古屋市名東区平和が丘4-299

052-772-4682 渡部・大塚

「大島紬と染帯・羽織展」

日 時

8月 5日(金)10:00~17:00

8月 6日(土)10:00~17:00

会 場

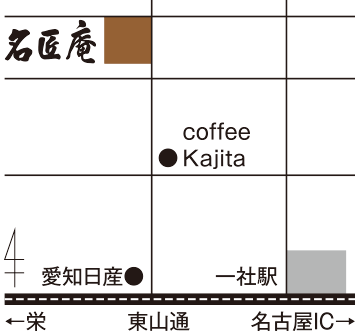

特選きもの名匠庵

名古屋市名東区平和が丘4丁目299番地

052-772-4682

駐車場完備・地下鉄一社駅1番出口より徒歩7分

(一社駅まで送迎いたします)

本場大島紬:九マルキ一元絣

1300年の歴史を持ち、

「世界一精緻な絣(かすり)」といわれる大島紬は

奄美大島で生まれました。

図案作成から機織りまで、職人の工程は30を超えます。

中でも大島紬最大の特徴は

「泥染め」「テーチ木(車輪梅)染」による糸染めです。

テーチ木を煮だした染液で染めた糸を

鉄分豊富な泥田で染め、清流で洗い、干す。

これを何十回も繰り返し、

つややかな大島紬の糸が染め上がります。

ハブや蘇鉄など奄美大島の自然をモチーフにした独特な織柄に

心惹かれる美しい紬です。

本展では大島紬に合わせ、染帯、羽織もご覧いただけます。

この機会にぜひご来場ください。

◇出品品目

本場大島紬・染帯・袋帯・長襦袢・羽織向き着尺・洒落着など

◇特別企画 織の両面半巾帯お誂え受注会

両面半幅帯用帯地

長さが4m~4・4mある長めのシルク織生地で

オリジナルの両面半巾帯をお誂えします。

お好みの柄の生地を表裏組み合わせてお選びください。

紬や小紋、御召、浴衣などに合わせて

一年中結んでいただける半巾帯です。

しなやかで緩みもほとんどなくきれいに結べます。

ぜひコーディネートにお加えください。

◇帯締め帯揚げ、肌着などをご用意しております。

◇きものお手入れ・染め替え寸法直し・コーディネート相談

草履修理なども承ります。

※会場には冠婚葬祭のきもの、

趣味のきものなども豊富にご用意しております。

お問合せは「特選きもの名匠庵」

名古屋市名東区平和が丘4-299

052-772-4682

までご連絡下さい。

海の日

7月の第3月曜日は「海の日」。

今年は7月18日(月)です。

海の恩恵に感謝すると共に

海洋国家日本の繁栄を願う国民の祝日です。

真夏の三連休、

海で遊ぶ?

海の幸をおいしくいただく?

水族館に行ってみるのも良いですね。

はたまた浜辺のパラソルでお昼寝でも?

西表島:ドゥドゥマリの浜(月が浜)

寄せては返す海の波、

数えてみれば

1分間に18回なんだとか。

人の呼吸も同じく1分間に18回。

その倍の36は人の平熱体温。

その倍、72は平常の脈拍数。

その倍、144は赤ちゃんの脈拍。

さらに倍、288は…

赤ちゃんがお母さんのお腹の中に

いる日数とほぼ同じ。

そんなお話を、

いつだったか石垣島の海岸線を眺めながら

バスガイドさんが話してくれました。

これは偶然?

自然の摂理?

波の音が心地いいのはそのせいでしょうか。

疲れはてて、呼吸が乱れているときは

1分間に18回を意識してリラックスしようと思います。

これも海の恩恵、ですね。

梅雨の晴れ間に

先日お客さまからいただいた花の苗、

社長が玄関前に植えてくれました。

梅雨の晴れ間、

熱中症に気をつけながらの

庭仕事です。

梅雨入りの日に

昨日、

営業部長がお客さまから

花の苗木をたくさんいただき

駐車場に並べていました。

どの花も生き生きしていて

こうして置いてあるだけでも

絵になりますね。

東海地方は、

昨日14日に

「梅雨入りしたとみられる」と

発表がありました。

雨間を見て

庭に植え込むのは

社長のお仕事。

6月の雨で

すくすく伸びる葉や

茎の丈を想像しつつ、

さらにお花同士の配色を考えつつ。

只今楽しく検討中です。

日本の婚礼衣裳

奈良県立美術館で開催中の展覧会、

「寿ぎのきもの 日本の婚礼衣裳」。

どうしても観たい!

絶対に見逃せない!!

との思いで

京都出張の折、

奈良に寄り道しました。

ここまでは撮影OKでした

会場には

江戸時代の武家、町人の婚礼衣裳

明治から大正を経て昭和初期、近代の

婚礼衣裳の伝承と移り変わり

衣裳の「色」、「柄」に込められた

幸せを祈り、寿ぐ心。

ため息が出るような

いにしえの婚礼衣裳の数々と、

それに寄せる丁寧な解説文が

観賞できます。

「白無垢」から「赤(紅、緋)無垢」「黒地」へと

衣裳を三度着替えた江戸時代の武家の婚礼…。

「花嫁は なぜお色直しをするのか?」

「しろ」「あか」「くろ」それぞれの

語源を知り、その意味合いを思う時

神聖な婚礼の儀式に臨む

江戸時代の人の心にふれたような

気がしました。

(詳しくはぜひ会場でご覧いただきたいです)

わくわくしながら

館内を巡り、

「ものすごくわかりやすい婚礼の衣裳史」

とも言える「展覧会公式図録」を購入し

奈良を後にしました。

せんとくんと記念写真も。

特別展

「寿ぎのきもの

ジャパニーズウェディング

日本の婚礼衣裳」

2022年4月23日(土)〜6月19日(日)

奈良県立美術館

2022年10月8日〜11月23日(水・祝)

福井市立郷土歴史博物館

まだ、間に合います。