真綿 〜まわた〜のおはなし

朝夕ひんやりしてきましたね。

ふわりと軽く、あたたかい

真綿のお話を集めました。

「真綿(まわた)と木綿(もめん・コットン)」

中国から日本に養蚕が伝わったのは紀元前3世紀~、

弥生時代の中頃です。

お蚕さんを育て、繭から糸を引いたり、

繭を煮て柔らかくして、広げてわたにしました。

このわたが「真綿 まわた」です。

その後15世紀ごろ、室町時代に

外国から木綿の種が入ってきましたが、

室町時代の終わりごろになって

ようやく栽培が上手くできるようになり、

一気に木綿のわたが広まりました。

財団法人日本真綿協会の著書「真綿と紬」より

「古事記」や「日本書紀」に始まる日本での、

真綿の記述文字は「緜 めん」か「綿 めん」です。

中国には真綿という用語はなく緜か綿か糸綿(いとめん)です。

木綿は植物繊維なので「棉花 めんか」が示すように

木偏の「棉 めん」で絹の「綿」と区別しています。

このように、真綿は江戸の前期、

木綿が広く衣料品として使われるようになった頃、

「真の綿 まことのわた」の意味としてつくられた

日本漢語のようです

真の綿…、

真綿がいかに大切なものであったかを

うかがい知ることができますね。

「真綿の歴史」

養蚕は今から4500年以上前に中国で始まり、

その後日本に伝わりました。

現在は養蚕業も衰えてしまいましたが

糸づくり、真綿づくりは連綿と続いています。

「真綿」は強く、軽く、保温性が高く、

最高級の素材として珍重され

貨幣制度が発達する以前の古代では

税として徴収されたり、

平安時代の遣唐使一行に出張旅費として

支給されたりしたことからも

金銀と交換可能な高価な品であったことがうかがえます。

また、真綿はその希少性と清らかな美しさから、

神仏への奉納品や神仏の衣装として用いられ

日本の宗教文化や年中行事にも深く浸透しました。

「真綿の種類」

繭を煮て袋状に広げたものを「袋真綿」といいます。

袋真綿一枚はおよそ5〜8粒の玉繭で出来ています。

お湯の入ったたらいの中で繭を少し開き蚕を取り出し、

5〜8粒分の繭を左手の指に重ねていき

袋の口を左拳で握り、右拳も袋の中にいれ、

左右の拳でムラのないように袋状に引きのばします。

真綿紬の最高峰、結城紬を織る紬糸は

袋真綿をほぐして指で引き出し、

つばをつけて3〜4回撚り下ろして作られます。

結城紬には

福島県保原町産の袋真綿が使われています。

細い糸が均等に引きだされるように

技術者の経験と勘で手作りされた

袋真綿の最高級品です。

その他、

袋真綿は大きく引き伸ばし重ね合わせ、

軽くあたたかな真綿布団にもなります。

一方で、角型の木枠に、

広げた繭を重ねた真綿は「角真綿」。

角真綿一枚はおよそ16個の繭でつくられています。

*角真綿からきものの糸は取りません

丈夫で、蒸れ知らず、静電気も起きにくく、

紫外線も防いでくれ、

消臭、防臭効果もある真綿は貴重な天然素材です。

「真綿ときもの」

袋真綿から手で糸を引き出し織り上げたものを、

紬といいます。結城紬がその代表ですね。

経糸も緯糸も真綿の紬糸が使われている結城紬、

繭玉5〜8粒分の袋真綿を50枚重ねた物を

産地では「1ボッチ」と呼び

一反の結城紬には「7ボッチ半」使用されています。

つまり結城紬は約2,000個の繭で出来ているのです。

また、現在の着物の原型の「小袖」には

表生地と裏地の間や“ふき”に真綿が入っています。

重みや厚みを加え全体のラインが保たれ、

見た目の豪華さも増します。

江戸時代の武家の子女や裕福な商家の女性の着物には

真綿がたっぷり入れられていました。

「真綿と祈り」

京都・伏見の大善寺の地蔵尊の頭上には

製糸業や布団業の蚕供養のため奉納された

真綿が掛けられています。

京都・市比賣神社の重陽祭では

重陽の節句の前夜に菊の花の上に真綿を被せる

「菊の着せ綿」が行われます。

不老長寿の花とされる菊の霊力が

夜露とともに真綿に移り

その真綿で肌をぬぐうと若返り、

延命長寿を得るといわれています。

「真綿と暮らし」

真綿の使い道は数多く、暮らしや健康に役立っています。

・手、足、首、腰、肩、背中、お腹にあてて保温すること。

・関節に巻いて痛みの緩和。

・頭と帽子の間に入れて熱中症を防ぐ。

・マスクの中に入れて花粉を防ぐ。

・釜、鍋の漏れに詰めて漏れを防ぐ。

・洗顔タオルやコットンの代わりに。

・バレリーナの足のつま先を包む。

・漆器塗りのたんぽとして金粉を吹き付ける。

・スズメバチの脚に縛り付け巣穴を探す。

・染めて歌舞伎の血綿に使用。

・布団綿など。

そして。

何より真綿に触れているとほっこりと心がやすらぎます。

ぜひ真綿を日々の生活の中に取り入れて、

その手触りをお楽しみください。

※真綿は湿気を吸うと黄ばみます。保管にお気を付けください。

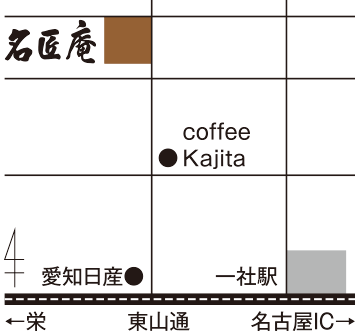

名匠庵本社で「真綿引きプチ体験」実施中です。

実際に真綿引きをしていただき、

その軽やかさ、あたたかさを体感してください。

出船(でふね) の精神

きものの柄のひとつ、「宝船」は、

船首の向きで、出船(でふね)、入船(いりふね)と

呼び分けるというお話しをしました。

柄の呼び名だけではなく、実際に

船首を港(陸側)に向けて停泊することを入船、

船首を海側に向けて停泊することを出船と言います。

客船では船首を港に向けてそのまま入港すれば

お客さまは早く下船できます。

ですが、

出港するには一旦バックして進み

港内で進行方向を変える必要がありますね。

緊急時にはそれは大変なタイムロスとなります。

旧日本海軍から続く伝統に

「出船の精神」と呼ばれものがあり

いつ何時においても迅速に行動に移せるよう

常に準備をおこたってはならないという

心構えを言います。

手間がかかっても次の行動の為に一旦向きを変え、

すぐに出港できる「出船」の状態で係留しておく。

船に限らず、

日々の行動にも「出船の精神」は

当てはまりますね。

例えば玄関先でも出船・入船が。

玄関で履物を脱ぐとき

履物は入船の状態です。

このまま上がり

迎えてくれた方に背やお尻を向けないように

注意してひざまづき履物を出船に直します。

草履、靴、男女問わず、

玄関先の履物は「出船」に揃え、

スムーズに履けるよう整えておくのがマナーです。

※写真では玄関の真ん中になっていますが

玄関の中心を避けて上がり履物は隅に寄せます。

旅館や料亭など、

履物を預かってくださる下足番の方が

いらっしゃるときには「入船」のままで上がり

自分で直さず係の方におまかせします。

出船の精神を心の片隅に、

先の事を見越した振る舞いをしたいなと思います。

宝船、結局どちらを向いている??

きものの模様のひとつ、「宝船(たからぶね)」について

お話ししました。

「宝船模様」の色留袖の写真とともに

舳先の向きが

左向きは「入船」

右向きなら「出船」と呼び分けられるとお伝えしました。

この色留袖をご覧になった方から、

「あれ…、これはどっち向き…ですか?」とのお言葉。

確かに帆も、波も、風も方向がさまざまに見えます。

図案としてはとても気持ちよくまとまっていますが

一瞬どちら?と思われるかもしれません。

そんな時は

宝船に寄り添う瑞鳥を探してください。

瑞鳥(ずいちょう)とはおめでたいことがおきる

前兆として現れる鳥のこと。

宝船の航海に幸いあれと

海行く船の進行方向の舳先にはこの瑞鳥が現れて

先導してくれると言われています。

ですから、

ご紹介した色留袖は左向き、「入船」という訳です。

ちなみに「出船」は…?

瑞鳥が右側に舞っていますね。

意気揚々港を出て進む宝船の舳先にもやはり

瑞鳥が寄り添っています。

宝船がどちらを向いているか、

もし宝船の柄を見かけたら

ぜひ確かめてみて下さい。

※写真の色留袖はsold outとなりました。

※袋帯は帯屋捨松製

名匠庵にてご覧いただけます。

お問合せフォームより

ご来社日時をお知らせください。

ご予約制でご案内しております。

足も変化します。

若い頃に作った長襦袢の丈が長く感じたら

医療機関で骨粗鬆症の検査を、

とお伝えしました。

同じように

以前より足袋がゆるく感じる、

逆に足袋がきつくてはけない、

草履がなんだか大きく見える、

草履で歩きづらい、

靴のサイズを下げた、上げた、

という方は

足袋と草履のサイズもぜひ見直してください。

足もずっと同じサイズということはなく、

小さくなってしまったり

むくんでしまったり、

外反母趾などで変形することもありますよね。

足のサイズや形は少しずつ変化していきますので

自分でなかなか気づけないものです。

足袋や草履で過ごすことも日常では

なくなっていますのでお時間のある時に

足袋や草履に足を通してみてください。

ちょうど良い草履は、かかとが1㎝くらいでます。

昔かかとが出ていたけれど今出ないなら、

草履のサイズを下げた方が良いですね。

サイズの合わない草履で歩くのは危険です。

足袋はゆるいとシワが目立ちますし

きついのを無理に履くのはつらいですよね。

足袋は素材やサイズもさまざまです。

いちばん細い「ささ型」と

いちばんゆったりした「ふっくら型」では

同じ23㎝でもずいぶん違います。

名匠庵では福助足袋の試し履き(右足)が

各サイズ揃っています。

足に合った足袋をお探しでしたら

ぜひご来社ください。

※足袋のご購入は、

試し履き後にお取り寄せいたしますので

お日にちに余裕を持ってお越しください。

ご来社はご予約制です。

ご希望日をお知らせください。

※足袋の選び方はこちら

※足袋の履き方はこちら

骨密度と長襦袢

先日、

健康診断で「骨密度」を計測しまして…。

お医者さまが

「…あ…うん。…ね。」

と、つぶやいて結果を渡してくださいました。

骨の量(骨密度)、落ちてました。

今年の夏は

猛暑と、豪雨と、コロナ自粛、

オリンピックと高校野球のテレビ観戦で

ずっと家にいた方が多かったと見えて

(と言いますか昨年からずっとですよね)

私だけではなく

骨密度の数値が下がってしまった方が

本当に、とても多いんだそうです。

運動すること、お日さまを浴びることなど

意識して過ごすようアドバイスをいただきました。

骨密度が低下すると

骨がもろくなって骨折しやすくなるので

(いわゆる骨粗鬆症ですね)

普段から注意が必要と、

昨年の11月5日の名匠庵の日々に投稿したのに

自分がいち早く注意されてしまいました。

若い頃から身長が3㎝縮んでいたら

背骨の危険信号なので

医療機関へ相談を。

身長計がおうちになくても

若い頃に作った長襦袢をはおってみることで

目安になるとお伝えしました。

まずこちらの写真をご覧ください。

裾は足首にかぶさるくらいですね。

身長にあわせたちょうどいい長さです。

では、若い頃作った長襦袢をはおってみてください。

足袋が隠れてしまうほど長くなっていませんか?

以前その長襦袢を問題なく着ていたとしたら

その時より

身長が縮んでしまった事がわかると思います。

男性の場合は

長襦袢でなく、きもので試してみて下さい。

もう一度お伝えしますが

長くなってしまった長襦袢は

お見積もりの上お直しいたします。

ご自身はどうぞ早めに医療機関で

骨密度の検査をお勧めします。

楊柳半衿の「楊柳」って?

単衣の時期に大活躍の「楊柳半衿」。

楊柳半衿には

正絹、麻、麻絽、があります。

ところで、

楊柳とは何でしょう?

「楊柳」と書いて「ようりゅう」と読みます。

楊柳の「楊」は、上に伸びる柳(カワヤナギ)を表し、

楊柳の「柳」は、下に枝が垂れる柳(シダレヤナギ)を表します。

楊柳とは、柳全般のことを意味します。

楊柳半衿は、製作過程で

横糸に強いヨリをかけた糸を使用します。

その横糸を縮ませることで生地の表面に

不規則なデコボコ、縦シボが現れます。

この縦シボの半衿は

首に触れる面がベタつかずさらりと気持ちが良いので

その見た目から「楊柳半衿」と名付け、

梅雨で蒸れる6月頃、または残暑の9月の

単衣の時期に使用します。

こうして並べてみると…、

「楊柳半衿」とは絶妙なネーミングですよね。

ちなみに正絹の楊柳半衿は

ご家庭でお洗濯する事が難しいです。

(とても縮みます。後のアイロンが大変です。

お手入れは専門におまかせする方が

良いです。)

最近では、手軽に洗える

ポリエステルの楊柳半衿

というものもありますので、

楊柳半衿の入門編として

ぜひ一度お試しください。

ポリエステル楊柳半衿

麻楊柳半衿

をご購入いただけます

小合友之助さん

今年の、新年のご挨拶の画像に

弊社所蔵の小合友之助さんの額装「丑図」を

掲載させていただきました。

せっかくですのでこちらのページで

小合さんの経歴をご紹介させていただきます。

小合 友之助 (おごう とものすけ)

1898年(明治31年) 京都市生まれ

京都市立美術工芸学校図案科卒業

四条派の都路華香に日本画を学ぶ。

龍村美術織物株式会社で図案を制作

1932年(昭和7年) 染色家としての活動を開始、帝展入選

臈纈染めによる大らかで素朴、かつ力強い表現を確立。

後の型絵染の人間国宝、稲垣稔次郎らと研鑽を積む。

京都市立美術学校(現 京都市立芸術大学)の教授、

日展評議員として後進の指導にあたり

染織界の発展に大きく寄与した。

1966年(昭和41年) 逝去 68

ほのぼのとしたおおらかな牛の姿が

新年にぴったりとだと思います。

丑年生まれの社長の

お気に入りの作品です。

きもの撮影の裏技 iPhone編

振袖選びのため、

名匠庵に来てくださるお客様が

近ごろ増えてきました。

お嬢様を含めたご家族でご来店されたり、

お母さまだけが、先ず下見にいらっしゃったり、

遠方のお祖母様に写真を送って

ご相談されたり…。

当日その場で決められない場合も

ありますよね。

いくつかの候補を

一通りコーディネート撮影して、

あとで落ち着いて写真を見比べる、

という事が

スマートフォンで手軽にできますので

便利な世の中になりました。

(名匠庵では

購入検討のための撮影はオッケーです。)

ただ、

スマホ内蔵カメラの性能がどれだけ良くても

実物のきもの姿を目の前で見るということには

当然かないません。

そこで、

せっかくなら少しでも

実際の印象に近い、美しい写真で

購入の検討をしていただきたいと思い

このページを書きます。

iPhoneをお使いの方向けの

簡単な方法です。

着付けボディに白地の振袖をコーディネート。

普通に撮影しますと

こうなります。

なんとなくグレーっぽく全体に暗い印象です。

そこで

スマホを撮影対象に向け

画面をチョンと触ります。

(タップするって言いますね。)

そうしますと、画面に

黄色の四角い枠線と、

黄色のお日様マークが現れます。

そのお日様マークに指を当て、

上に上に移動させていきますと

だんだん画面が明るくなってきます。

程よい明るさになったら

シャッターを押します。

どうでしょうか…

いい感じです。

では、今度は

黒地や濃い色のきものを

撮影してみます。

黒のはずが

白っぽく見えますね。

そんな時にも

まずスマホを向けたら、

指で画面をチョンとタップして

お日様マークを出し、

今度はお日様マークを指で触れ

下へ下へスライドさせてください。

だんだん色が濃くなってきましたね

程よい色合いでシャッターを

押せば…

実物に近い深い色合いで

撮影できました。

この方法をご存知ない方が

意外に多く、

きもの選びにとても役立ったと

嬉しいお返事を頂戴する事が

多いので、

ご紹介させでいただきました。

※今回ご紹介しました振袖等は

名匠庵で御試着できます。

御来社ご希望日時をお知らせください。

長襦袢まめ知識

きものが上手に着られたな、と思うときは

大抵長襦袢の着付けからして

ぴったり決まってます。

きもの姿にとって重要な長襦袢について

あれこれとご紹介します。

まずは「長襦袢のルーツ」から。

「襦袢(じゅばん)」の語源は

アラビア語の Jubbah(ジュッバ)。

アラビアの「胴着」のことです。

「胴着」とは

丈の長い前開きの立衿のガウンで、

学者や学生の服装、イスラムの僧侶の法衣です。

「長襦袢のルーツ」、

実際にはどんなものなのか

ぜひ見てみたいと思い、

昨年11月4日 愛知県犬山市「リトルワールド」

に見学に出かけ

トルコ館にて撮影しました。

写真のこの方は

イスラム教の導師さまです。

トルコでは「lmam(イマン)」と呼ばれます。

導師さまが羽織っているこのガウンを

トルコでは「cübbe(ジュッぺ)」、

「lmam cübbe」と呼ぶそうです。

さて、時は流れ

中世になり、

アラビアのJubbah (ジュッバ)はポルトガルに渡り

「すその短い上着」 gibâo(ジバゥン)に変化しました。

その後、

信長の時代に

キリシタンによって日本に伝来した

裾の短い立衿の上着gibâo(ジバゥン)は

「じゅばん」と呼ばれ

漢字で「襦袢」と当て字で表現されるようになりました。

神戸市立博物館所蔵の

狩野内膳(安土桃山-江戸初期)の南蛮屏風「右隻」に

立衿のついた黒いgibâo(ジバゥン)を着用し

長崎の港に到着した

当時のカピタン(キャプテン)の姿が描かれています。

画像は手に入りませんが、

文明堂のカステラの包み紙を

思い出していただくと良いのですが…。

そのうち小袖と内着(下着)の間にこの「襦袢」を着て

立衿を出すという奇抜な着こなしをする武士も現れ

日本において「襦袢」とは

着物の「下着」としてとらえられるようになります。

その後、

胴の部分がさらしで作られた丈の短い

「半襦袢」を着物の下に着るようになり

江戸時代の後期まで続きます。

丈が裾まである現在とほぼ同じ形の「長襦袢」は

江戸時代後期の遊女が考案したもので

遊郭の部屋着でした。

ところで「長襦袢の役割」とは?

長襦袢は、大切なきものに汚れや汗、

皮脂、白粉、ファンデーションが

つかないように保護する役割があります。

また、体のラインを整えて

きものを着やすくする効果もあります。

では「半衿の役割」は…

長襦袢もきものと同様に汚れると洗うのが大変です。

半衿は、

特に汚れがつきやすい衿元に布地(半衿)を縫いつけて、

汚れたらその布地だけをはずして洗えばよい

との考えから生まれました。

また、きものや季節に合わせて色や素材に変化をつけて

装いのアクセントとしての楽しみもあります。

そもそも「半衿」をなぜ半衿と呼ぶか?

きものの衿の半分程度の長さなので

「半衿」と言います。

以上、

長襦袢にまつわるあんな事こんな事、でした。

また少しずつ書き足していきますね。

皆川月華とハワイの蘭

12月のはじめ、

たまたま入った書店で

「婦人画報」2019年1月号の表紙に

目が釘付けになってしまいました。

宮沢りえさんが纏っているのは

昭和の京都染織界の重鎮、

皆川月華さんの蝋染め訪問着です。

たまたま今年8月に

豊橋市のほの国百貨店の美術画廊で

「昭和の染織展」と銘打ち

奢侈品の製造販売を禁じられた

戦中戦後の染織界の状況下、

古来より伝わる工芸技術の維持や

自らの技量の研鑽につとめた

皆川月華、小合友之助さんらの作品、

また高度成長期に腕を振るった作家達の

とびきりの染織作品もあわせて

展示させていただいたところで、

開催にあたり皆川月華さんの作品集を

何度も何度も読み返し、

名匠庵で保管している月華作の小紋着尺や染め袋帯を

何度も手にとって眺めていましたので

一年の終わりに

たとえお写真でも月華さんの作品を

目にすることができて

本当に嬉しい気持ちになりました。

しかも月華の代名詞とも言える洋蘭の柄です。

宮沢りえさんの着こなしも素晴らしく、

きものの実物の発色もさぞかし美しいだろうと

想像しています。

良い機会なので

皆川月華さんの経歴をまとめたものを

ご紹介させていただきますね。

皆川月華 (みながわ げっか)

1982ー1987

明治25年ー昭和62年

1892(明治25年) 京都市上京区生まれ

1911(明治44年) 友禅などの染織図案を安田翠仙に師事

1914(大正 3年) 大橋商店に染織デザイナーとして入社

古代裂に興味をもち天然染料、古代染織の研究に没頭する

1927(昭和 2年) 臈染め友禅に絵画的表現を取り入れた「染彩」を確立。

帝展(のちの日展)に三曲染屏風出品、入選。

1940(昭和15年) 政府による奢侈品等製造販売制限規則公布

金糸、銀糸、絵羽の使用が不可能となる中、

盟友山鹿清華、小合友之助らと京都染織繍芸術協会を

設立、互いに研鑽を積む。

1943(昭和18年) 政府は日本美術及工芸統制協会結成

技術者の認定、原材料の配給、価格の決定などを統制。

戦時中の物資統制下の染織界において西陣は休業状態、

制作は思うにまかせず畠仕事とスケッチの日々。

1946(昭和21年) 第1回 日展出品

1953(昭和27年) 復活を遂げた京都祇園祭 月鉾の見送り「黎明の月」制作

その後菊水鉾の胴掛、前掛、後掛、見送り

月鉾の水引、蟷螂山、鈴鹿山などの見送りも製作、献納。

「月華の染」は今なお巡行の山鉾を彩っている。

1956(昭和31年) 京都市嘱託により海外芸術研究のためアメリカ各地を巡り

ハワイに2ヶ月間滞在、洋蘭のスケッチに専念。のちに

臈染めによる独特な洋蘭意匠の作品が数多く生まれた。

1973(昭和48年) 勲三等瑞宝章。

1987(昭和62年) 逝去。 享年94

商社から依頼を受け「作品」ではなく

「服飾」としてのきもの、帯を制作、

百貨店で展観し好評を博し、

染織作家達へのきものの注文が増え生活も安定、

現代に活躍する「作家」の先駆けとなった。

※月華の「染彩」について

江戸時代、友禅染の祖「宮崎友禅斎」が

「染による屏風」や「表装も自ら染めた両面染め掛軸」

などを自由な発想で創作した事にならい

自らも臈染め、繍などに絵画的手法を取り入れて創作。

「染彩」と名付け屏風、額装など個性あふれる

臈染め作品を発表しました。

皆川月華と洋蘭の出会いは

昭和31年4月〜7月の研究旅行の際に立ち寄った

ハワイでのこと。

その時の様子が昭和31年染織新報本社発行

「そめとおり」8月号に

インタビュー形式で紹介されています。

当時で2万種ともいわれる蘭のスケッチに没頭し

色鮮やかなハワイの植物の中にあって

「蘭は色もむっくりしてをり、中間色で、

品があって私は非常に好きなんです。」

と話されています。

皆川月華を魅了した

ハワイの蘭。

ハワイ州オアフ島の

フォスター植物園で

スケッチのかわりに撮影してきました。

月華さんが見た品種が

もしかしたらこの中にあるかな、と想像しつつ。

我が社の月華作品は

仮絵羽の小紋、小紋着尺、染め袋帯の

3点です。

染め袋帯は参考資料として。

ほかの2点も商品でありながら

一方で手元に置いておきたい気持ちもあり…。

なんとも魅力的な「月華のきもの」です。