「初夏の単衣時期のきものルール」

初夏の衣替えをもう少し詳しく。

4月も半ばを過ぎますと、

日差しも明るくなり、

気温も上昇しますので、

今日は単衣を着ようかな、という日もあります。

「単衣を着る時期」をおさらいしましょう

4月半ば過ぎから5月31日までは、

袷と単衣を気温によって使い分け、

6月1日から6月30日までは

単衣のきものをお召しください。

7月1日から8月31日までは

絽や紗、夏紬など「うすもの」の出番です。

9月1日から30日までは、

再び単衣のきものの季節です。

衣替えのルールはざっとこのようになります。

7月8月の夏のきものは、

長襦袢から帯、小物まで、すべて

夏物になりますのでわかりやすいのですが、

(帯締めに一部例外があります。そのお話は

またの機会に。)

単衣きものの場合は夏に近づくにつれ

6月中旬までは帯を袷向の帯

6月中旬過ぎから7月までは夏帯を合わせます。

基本は

帯が袷の帯なら

帯締め、帯揚げは袷用。半衿は塩瀬。

夏の帯なら

帯締め、帯揚げは夏用。半衿は絽塩瀬。

ただし、

半衿を楊柳半衿にしておけば

冬帯、夏帯に関係なく

単衣のきものを着ている期間中

半衿の付け替えの必要はありません。

たれものの単衣きものには

正絹かポリエステルの楊柳半衿

紬の単衣きものには

麻の楊柳半衿をお使いください。

少々ややこしいので

「帯と小物と半衿のルール」を

写真で説明しますね。

4月中旬〜6月中旬

単衣の長襦袢に単衣きものを着て

帯は袷向きのもの。

帯締め、帯揚げも袷用。

半衿は楊柳半衿。

※または塩瀬半衿。

6月中旬〜6月30日

夏の長襦袢に単衣のきもの。

帯は夏用。

帯締め、帯揚げは夏用。

半衿は楊柳半衿。

※または絽塩瀬半衿。

単衣の時期はきものをどんな組み合わせで

着るか、迷うこともありますが

今日お伝えした「単衣時期のルール」を

ひとつの目安として

ご参考になさってください。

初夏の衣替え

最近衣替えや、単衣時期の着こなしについての

お問い合わせが多くなってきました。

6月1日の「衣替え」を境に単衣のきものを着る、

ということがルールとして存在しています。

では、5月31日が猛暑日だったら?

以前でしたら、

その方のお出掛け先などを伺った上で

ルール通りが無難です。とか、

ご同行の方々と相談してひとり浮かないように…、

などとお伝えしていました。

6月1日が衣生活の季節の境目であることは

今も変わりはないのですが、

それよりも衣替え前の

4月の中頃〜5月末のこの時期は

朝晩ひんやりする日があったり

とんでもなく暑い日があったりしますよね。

最近は、この「迷う時期」は

体感に合わせて袷を着たり単衣を着ても

良いとお伝えしています。

では。

もしも6月1日を過ぎて肌寒い日があったら?

この時には、袷のきものはもう着ません。

肌寒い時、冷房が強い時は

薄地のコートやストール、肌着などで調整をしてください。

「季節の先取り」として

「早めに単衣」は良いのですが

衣替えの日を過ぎたら

もう袷のきものは

10月の「秋の衣替え」まで

お手入れをして、どうぞ大事に保管してください。

夏の半衿の話

そろそ夏のきもの支度を

はじめたい時期ですね。

夏のコーディネートを考える上で

欠かせない「半衿」をいくつか

ご紹介します。

写真右 小千谷麻 楊柳半衿5,000円(税別)

写真中央 ポリエステル製 楊柳半衿700円(税別)

写真左 丹後与謝野 麻絽半衿4,600円(税別)

楊柳(ようりゅう)半衿は、

その名の通り

生地の「たてしぼ」がまるで柳の枝のようです。

横糸に強いヨリがかけられていますので

正絹の楊柳半衿をご自宅で洗うと縮んでしまう上に

保管中に黄変しやすいので

肌触りの良さは抜群ですが、

取り扱いが難しいのが難点でした。

最近では

あえてポリエステル製の楊柳半衿を

お客様にご紹介させていただいております。

こちらはご自宅でお洗濯しても縮みませんし

黄変の心配もありません。

「正絹」、「ポリエステル」とも 「楊柳半衿」は

6月1日〜30日 たれものの単衣きものを

着る時にお使いください。

「小千谷 麻の楊柳半衿」は

6月1日〜30日 紬の単衣きものにお合わせください。

※麻の楊柳半衿は洗濯時の縮みは心配ありません。

「与謝野 麻の絽半衿」は

6月、紬の単衣きものになつおびを合わせる時から〜

7月、8月の夏紬、

9月の中頃まで紬単衣に夏帯を合わせて着るときに。

…ややこしいのでまとめます。

「紬のきものに夏帯を合わせたら麻の絽の半衿」。

「紬のきものに夏帯を合わせて着るとき」に最適です。

単衣の季節からから盛夏まで

季節ときものの素材で半衿の種類が変わります。

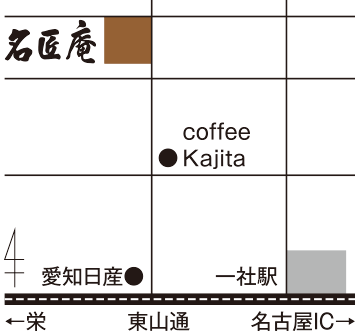

5月18日(土)19日(日)に開催の

夏のきもの、夏の和装小物をご紹介し、

コーディネートのご相談もお受けします。

ご来場のご予約は不要です。

直接 名匠庵 までお越しくださいませ。

クリスマスツリーの染帯

久しぶりに

京都の小袖屋さんから

季節感あふれる

染なごや帯が入荷しました。

小袖屋さんの品は

ひとつづつお題がついておりまして

この帯は「聖夜」。

ベースは紬の帯地。

白とブルーを絞りで染め分け。

(タレ先が白、手先はブルー)

刺繍と銀、ブルーの色箔で

雪の結晶を表現し、

クリスマスツリーの柄になっています。

こちらが胴の部分。

折るとこんなイメージです。

ご自分で手結びされる場合、

「たれ」を左手に、

「手先」側を右手に持つ

いわゆる「関西腹」で結ぶと

こちらの雪の結晶柄が出ます。

逆に「関東腹」ですと、

屋根と煙突のシルエット柄が出ます。

こちらですと帯留めや帯締めで遊べそうですね。

角度によって雪の結晶がキラリと輝く

とても魅力的な名古屋帯です。

11月のはじめ、

イルミネーションの点灯が始まった頃から

楽しんでいただけます。

宮古上布の手入れ

8月の末に訪れた宮古島。

宮古島で宮古上布を着てみたい、

という夢をひとつ叶えてきました。

宮古島の強い日差しも

高温もなんのその。

軽くてサラシャリとした肌触りの宮古上布のきものは

一日中快適に過ごすことができました。

さて、

一日着てシワになった宮古上布。

シワも味のうち、と言いつつ結構なシワです。

もう9月には季節的に着られませんので

タンスにしまいたいと思います。

用意したのは霧吹きと

新聞6日分と

きもの用ハンガー

「麻のきもののシワ取りに使う霧吹き」は、

プロ用の粒子の細かいものでなくても

大丈夫。

市販のガラスクリーナーのボトルを

しっかりなんども洗ったものに水を入れて使います。

ごく稀に 大きめの水滴が出ますが気にせずたっぷり使います。

作業は風通しの良い日陰で。

きもの用ハンガーに掛け、

下に新聞を厚めに広げて準備完了。

たっぷり全体に、霧吹きをかけます。

きものに霧吹きをかけるのはドキドキしますが

思いきってしてみて下さい。

(ただし肩山、袖山はなるべく折り目を残したいので

避けてください。)

水をたっぷり含んで光っていますね。

そっと手で生地目を整えます。

水に濡れた状態でこすると毛羽立ちの原因になりますので

注意して下さいね。

水の重みで自然にシワが伸びていきます。

40分。

だんだん乾いてきました。

シワも気にならなくなっています。

(夏場なら30分で乾きます。)

全体が乾いたら

ハンガーから外し、折り目正しくたたみます。

新聞紙で挟み、

しっかり押しをします。

上になる呉服箱の中に重いものを均等にいれています。

きものを2つ折りにした輪の部分に

きつい折り目がつくのを避けるため

少しずらして置きます。

その後、念のためもう一度ハンガーに掛け

風通しの良いところで軽く干し

きちんと畳んでたとう紙に入れ、

タンスにおさめました。

また、来年、です。

きものと長襦袢の相性 〜盛夏の絽きもの編〜

きものと長襦袢、

大切なのは色合わせだけではありません。

特に 初夏から盛夏、

秋口にかけて徐々に変化していくきものの素材に、

長襦袢も合わせていきましょう。

「盛夏の取り合わせ 絽のきもの編」

7月、8月の盛夏、

「絽の着物」には「絽の長襦袢」が定番です。

紬のしゃっきり感とはまた違う優しい印象の着姿になります。

正絹 絽訪問着 280,000円(税別) 加工、仕立代別

正絹 絽長襦袢 43,000円(税別) 半衿、仕立代別

半衿は正絹の絽の半衿をつけます。

ただし最近は化繊の半衿にも

良い質感のものがあります。

何度か洗っても白の色や風合いが変わりませんので

こちらもお試し下さい。

東レ シルックバイヤス絽半衿 1,500円 税別

盛夏の、やわらかいきものに合う長襦袢は他にも

正絹 紋紗長襦袢 63,000円(税別) 半衿 仕立代別

紗織に夏らしい柄が織り込まれています。

薄手のきものからこの紋柄が透けるように

コーディネートする着方もあります。

さらに最近のおすすめとしては、

正絹 紗ストレッチ長襦袢 63,000円(税別)半衿 仕立代別

この「紗ストレッチ長襦袢」は、

京都のメーカー「トキワ商事」さんが

夏の長襦袢にありがちなヒップあたりの破れ対策に

日頃きものをよく着る係員が実際に着用し、

なんども強度を確かめて製作した自信作です。

しなやかな紗地で肌触りが良く、

きものの着姿が柔らかな印象になります。

正絹でありながら体の動きに合わせ伸縮し、

破れにくくなっています。

写真のブルーグレー、ピンクの他

白色もございます。

その他洗える長襦袢、

ニ部式長襦袢など

各種ご相談いただけます。

盛夏のきものについてのご相談、ご用命は

お電話またはメールにてご連絡ください。

きものと長襦袢の相性 〜盛夏の紬編 〜

きものと長襦袢、

大切なのは色合わせだけではありません。

特に 初夏から盛夏、

秋口にかけて徐々に変化していくきものの素材に、

長襦袢も合わせていきましょう。

季節ごとに少しづつ、ご紹介していきますね。

「盛夏の取り合わせ 紬編」

盛夏のきものは「シワになりやすい」素材が多いのですが

上手に付き合えばシャキッとした着心地で

暑いながら気持ちよく過ごせます。

注意点として、特に麻など、

「シワになりやすい」素材の「きもの」を着た時、

「シワになりにくい」素材の「長襦袢」を着ると

きものだけがシワで縮んで、

袖口から長襦袢の袖が出てしまうことがあります。

例えば

シワになる「麻のきもの」+シワになりにくい「正絹絽長襦袢」

この組み合わせですと、着てしばらくは良いのですが、

動いているうちにだんだんこうなりがちです。

(私物を試しに着てみます)

シワになりやすいきものの時は

同じく麻などの素材の長襦袢合わせることをおすすめします。

シワになる「麻のきもの」+同じく「麻の長襦袢」

この組み合わせでは

どちらも同じようにシワになるので長襦袢が

袖口から出てきません。

名匠庵の商品で組み合わせしてみます。

季節のきもの「シワも味のうち」で掲載した

本麻手織の「能登上布」に「本麻絽の長襦袢」を。

□ 石川県指定無形文化財 本麻手織 能登上布

織元 山崎 仁一

手織かすり 麻100%

長さ 13・8m

参考上代780,000円(税別) ロウ引き他加工、仕立別

□ 小千谷麻絽襦袢 NO 4 白色

長さ10.5m 麻100%

参考上代 63,000円(税別) 半衿、仕立別

この組み合わせを初夏に。

そして長襦袢の色を生成色にすると

□ 小千谷麻絽襦袢 NO 3 生成色

長さ10.5m 麻100%

参考上代 63,000円(税別) 半衿、仕立別

長襦袢の色を変えるだけで

夏の終わりの落ち着いた気配がほんのり伝わる、、、

気がしますね。

その他、麻の長襦袢として

□ 麻紗長襦袢 白色 麻100%

流水など地紋柄入り

参考上代 32,000円 (税別)半衿、仕立別

こちらは織柄で流水などの涼しげな柄入りです。

透けるきものに合わせて

柄の透け感を楽しむ、という着方もあります。

シワも味のうち

夏のきものには、そう思える(思いたい?)素材の

きものがあります。

麻、綿麻、芭蕉布、絹芭蕉、

極細い麻糸で織られた上布、、、。

例えば能登上布。

石川県指定無形文化財 本麻手織 能登上布

織元 山崎 仁一

手織かすり 麻100%

長さ 13・8m

シワも味のうち。

シワのおかげで、

きものが体にまとわりつかず風が入る、、、。

とは言ってもあまりにきものがシワシワでは

かっこ悪いですし、

感じよく涼やかに着こなしたいですよね。

きもののシワは、

麻など、

素材そのものの特性でシワになりやすい、

という事の他に、

汗が原因でついてしまうシワもあります。

汗で湿っている時に座ったり、

腕を曲げていたりするとシワがしっかりついてしまいます。

対策としては

①汗がきものにひびかないように

通気性の良い肌着を着ること

②ステテコを履くこと

③透けないようならきものの腰から下に

居敷当てをつけること

④座る時、きものを手で整えながら

シワに気をつけて座ること

などで、同じシワでも上手にシワがつくと思います。

麻の着物についてしまったシワは

脱いだ後ハンガーにかけ、

霧吹きでたっぷり水を含ませ、

手できものを叩いてシワを伸ばし、

陰干しします。

(麻は擦ると毛羽立ちますのでご注意ください。)

こういったシワになりやすいきものには

長襦袢との組み合わせも大切です。

詳しくは

「季節のきもの 」ページの

「きものと長襦袢の相性 盛夏の紬編」をご覧下さい。

さらにオトナの浴衣

半巾帯を合わせれば気軽に縁日へ、

夏のなごや帯なら

高級浴衣として足袋を履いて

ちょっとしたお出かけ着に。

麻の葉に菱 絞り染め浴衣地 綿100%

(着付け用ボディーに着装しました。

柄合わせはイメージです。)

46,800円(税別) 仕立別

麻なごや帯 藍色絞り染め トンボ柄 麻100%

168,000円(税別) 仕立別

グレー地の浴衣ですが、明るさがあります。

今回は浴衣と帯の色合いを寒色でまとめました。

40代後半の方から

長く楽しめる取り合わせです。

帯締め、帯揚げは

お召しになる方によっておすすめが変わりますので、

合わせていません。

お仕立て、小物合わせのご相談は名匠庵までお越し下さい。

ご来社ご予約、お問い合わせはこちらからどうぞ。

オトナのお呼ばれ浴衣

夏祭り、浴衣茶会、桟敷で花火見物、

大相撲名古屋場所、祇園祭、、、。

今年、浴衣でお出かけしたい場所はどこでしょう。

夏らしく、

きれいなビタミンカラーの浴衣をご紹介します。

絞り染め 付け下げ浴衣 綿100%

朝顔柄

78,000円(税別) 仕立別

本麻 染めなごや帯 麻100%

腹の柄 雪輪に貝

腹の片側は雪輪に花菖蒲

お太鼓の柄は 雪輪に貝と雪輪に花菖蒲

98,000円(税別) 仕立別

半巾帯も良いのですが、

名古屋帯をしめてもいい浴衣です。

夏の帯締め、帯揚げ、

長襦袢に麻の半衿、麻の足袋など小物も楽しみです。

お仕立ての打ち合わせ、小物合わせに

名匠庵へお越し下さい。

ご来社ご予約、お問い合わせはこちらからどうぞ。