謹賀新年

年頭に際し

皆様のご健康と

なお一層のご繁栄を心よりお祈り申し上げます

本年も相変わらずご愛顧のほど

よろしくお願い申し上げます

株式会社名匠庵

代表取締役 大塚明則

※写真は 京都西陣「高島織物」謹製の

手織錦袋帯です。

柄名「神馬」

神様がお乗りになる馬。

特に白馬は

清らかで邪気を払い、神聖なものとされています。

成功、出世、勝利、幸運をもたらす

縁起の良い柄の袋帯を

年のはじめにご紹介させていただきます。

どうぞ良いお年を

今年最後のお客さまは

振袖の半衿選びのお客さまと

黒留袖のお手入れのお客さまの

お二方でした。

どちらもお近くにお住まいのはじめてのお客さま。

どうやって名匠庵を知りましたか?

と伺いましたら

「名古屋 きもの 近く」で検索して見つけてくださったそう。

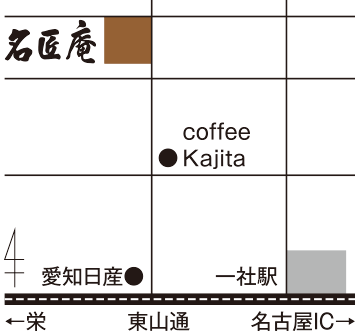

名匠庵は名古屋の名東区、

地下鉄一社駅から徒歩7分ほどの平和が丘にあります。

今年ははじめてのお客さまに

ほんとうに多くご来店いただきました。

きものに関することを

相談、購入できる場所が残念ながら少なくなっています。

足袋を買うのも大変…ですとか。

大丈夫。ご用意、ございます!

来年もお近くのお客さま、ご遠方のお客さま

どちらのお客さまにも

頼んでよかったと喜んでいだだけるきもの屋さんでありたいと

思います。

来年もどうぞよろしくおねがいいたします

皆さまどうぞ良いお年をお迎えください。

謹賀新年

年頭に際し

皆様のご健康と

なお一層のご繁栄を心よりお祈り申し上げます

本年も相変わらずご愛顧のほど

よろしくお願い申し上げます

株式会社名匠庵

代表取締役 大塚明則

写真のちりめん古布羽子板は、

愛知県豊橋市「カフェフュージョン」で

昨年末開催されたワークショップで

ちりめん戯縫(ざれしごと)を主宰する

森島民恵先生にご指導いただき

女将が手作りいたしました。

羽子板の図案は今年の干支、白へびと宝袋。

個人的に今年5度目の巳年を迎えまして、、、

干支羽子板を手作りできて大満足!

ちりめん生地には江戸期の古布、中綿はまわた、裏打ちにも上質な和紙を

ご用意くださって、制作途中も見て触れてうれしいひとときでした。

真紅の長襦袢や帯締めに目が止まる今日このごろ。

辰年巳年の同学年のみなさま

全干支のみなさま

今年もよい一年になりますように

どうぞ良いお年を!

名古屋は曇り空の年の瀬です。

立ち寄ったデパートの食品売り場は

おせち料理のお重セットや、

黒豆、昆布巻きや紅白なますの単品売りコーナーが

賑わっています。

気のせいか

今年は特に単品おせちのコーナーが増えているような気がします。

おせちをお取り寄せでなく、セットでもなく

食べたい品を単品で買ってお家で盛り付け、という方が

増えてきたのかもしれません。

ご家族で来店され、手分けして年越し準備の品を

お買い物、これも年末の恒例行事ですね。

名匠庵も仕事納めの大掃除を終え、

年明けは1月6日月曜日から営業いたします。

オンラインショップSTORES でご購入いただいた商品は

すべて1月6日の発送とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

先ほど社長が植え替えたばかりの葉牡丹と、

芽吹いたばかりの牡丹の新芽の写真で

今年を締めくくりたいと思います。

みなさまどうぞ良いお年をお迎えください

謹賀新年

年頭に際し

皆様のご健康と

なお一層のご繁栄を心よりお祈り申し上げます

本年も相変わらずご愛顧のほど

よろしくお願い申し上げます

株式会社名匠庵

代表取締役 大塚明則

写真は 京都西陣「本つづれ勝山」謹製の

爪掻本綴(つめかきほんつづれ)の袋帯です。

柄名は吉祥文様 「祥雲白龍」

縦糸、横糸、細い細い絹糸で織られた品格ある袋帯で

今年の幕開けを祝いたいと思います。

どうぞ良いお年を

昨日12月29日、名匠庵は大掃除デーでした。

蛍光灯を一本一本磨き、

全ての窓ガラスを拭きました。

庭は庭師さんが先日スッキリ整えてくれました。

これで

気持ちよくお正月を迎えることができます。

お正月休みは本日12月30日から1月8日までいただきます。

今年一年の皆様のご愛顧に感謝いたします。

来年もどうぞよろしくお願いいたします。

どうぞ良いお年をお迎えください。

三遠ネオフェニックス応援中です

全国各地の男子プロバスケットチーム

B1、B2合わせて全38チームで構成される

B.LEAGUE ビーリーグ。

今年は8月にバスケットボールのワールドカップが

沖縄県で開催されることもあり

バスケットのニュースをよく目にします。

ところで

特定のバスケットチームを応援するファンを

ブースターと呼び、

チームを応援するお店は、

ブーストショップと呼ぶそうですね。

Booster ブースターは

後押し、高める、加速させる、

後援する人という意味だそうで、

ブースターは試合中、

チームを鼓舞し

最後の1秒まで熱い応援を送ります。

豊橋総合体育館にて 真紅のライトの中、選手入場

この度、縁あって

特選きもの名匠庵は

愛知県豊橋市がホームタウンの

三遠ネオフェニックスの

ブーストショップになりました。

三遠ネオフェニックスは

東三河とそのお隣、

静岡県遠州地域がタッグを組み

ビーリーグのB1中地区で戦っています。

東三河、遠州は

旧ほの国百貨店の商圏で

お得意さまも多くいらっしゃいますし

ほの国百貨店時代お世話になった仲間が

ネオフェニックスのスタッフとして

頑張っていますので

応援せずにはいられません。

ビーリーグは三遠ネオフェニックス

サッカーは名古屋グランパス

野球は中日ドラゴンズ

試合のある日はそれぞれ気になる日々です。

ブースタークラブ会員証提示で粗品呈上

謹賀新年

古代ちりめん羽子板 江戸浅草名物小玩具「とんだりはねたり」より

年頭に際し

皆様のご健康と

なお一層のご繁栄を心よりお祈り申し上げます

本年も相変わらずご愛顧のほど

よろしくお願い申し上げます

株式会社名匠庵

代表取締役 大塚明則

古代ちりめん羽子板は、

愛知県豊橋市「カフェフュージョン」で

開催されたワークショップにて

ちりめん戯縫(ざれしごと)を主宰する

森島民恵先生にご指導(今年もほぼほぼ手伝って)いただき

女将が手作りいたしました。

羽子板の図案は江戸浅草名物の小玩具

「とんだりはねたり」がモチーフになっています。

この小ちゃな玩具、

割竹の台に細い棒を糸で強くぐるぐると巻きつけ、

その上にお人形をくっつけます。

この棒を、割竹の下でうさぎのしっぽ側にぐっと倒して

置きますと、糸の反動で割竹ごとお人形が元気に飛び跳ねます。

ゴムなんてなかった頃の

竹と糸のかわいいおもちゃ。

このうさぎ

さて、どこまで跳ねようかと

わくわくしてる感じが伝わってくだされば幸いです。

どうぞ良いお年を

皆さま今年も折々にご愛顧いただき

誠にありがとうございました。

本日の営業は午後4時にて終了いたします。

来年度の仕事始めは1月6日(金)でございます。

玄関前の花壇もきれいに整って

迎春準備完了です。

毎年初夏に艶やかに咲く

牡丹の枝先には

たくさんの新芽が。

どうぞ良いお年をお迎えください

旧暦の重陽(ちょうよう)

今日10月4日は旧暦では9月9日。

陰陽の思想では

「奇数」を縁起の良い「陽数」としており

奇数の中で一番大きな陽数「9」が重なる9月9日を

「重陽」とし、大変おめでたい節供の日としました。

陽数が重なる日で

1月1日の元旦は別格とし、

1月7日を七草の節句 (人日の節句)

3月3日を桃の節句 (上巳の節句)

5月5日を菖蒲の節句 (端午の節句)

7月7日を笹竹の節句 (七夕の節句)

そして

9月9日の菊の節供 (重陽の節句)

を合わせて五節句とし、

季節の節目であるそれぞれの日に

子供の成長を祝ったり、

収穫の恵みに感謝したり

無病息災や厄除けを願います。

菊の節供では

真綿の被せ綿(着せ綿とも)を

菊の花にのせ

夜露や菊の香を染み込ませます。

その真綿で身体を清めたり

日本酒に菊の花を浮かべた菊酒を飲み

厄祓いや長寿祈願をします。

他の節句ともども

新暦で行う事がほとんどですが

今年は涼しくなった旧暦の今日、

重陽の節句を祝いたいと思います。