菊の被せ綿

明日10月4日は、

旧暦では9月9日です。

旧暦9月9日は「重陽の節句」。

その前日に当たる旧暦9月8日の今夜

菊の花に真綿をかぶせて

夜露と菊の香りを染み込ませます。

明日の朝、

旧暦9月9日重陽の節句の朝に

その真綿で顔や身体を拭えば

若返り不老長寿となるといわれています。

仙境に咲き、邪気を払う菊の香と

清らかな秋の夜露で長寿祈願、厄祓いを願う

古の中国より伝わるこの行事、近年では

西暦の9月9日(ひと月ほど前でしたね)

に行う事が多いようですが、

旧暦に従い今夜菊に被せ綿をしようと思います。

被せ綿、ただいま準備中です。

名古屋場所

大相撲名古屋場所、

会場で観戦かなわず

連日テレビ観戦で楽しんでいましたが

営業部長が千秋楽の昨日

会場のドルフィンズアリーナ

(愛知県体育館)で観戦したとのことで

手土産に「観戦ガイド」を持ち帰って

きてくれました。

撮影:営業部長

座席表がとても見やすいですね。

来年も全くこの通りではないかもしれませんが

チケットを取るときの参考になりそうなので

大事に取っておきたいと思います。

NHKの中継と同じ角度で見るなら

ピンク色の座席、正面側。

こちらに座ると行司さんのお顔も

横綱土俵入りも正面から見られ、

グリーンの向正面側の両脇の花道から

入場する力士の様子もよく見えるという

わけですね。

千秋楽を会場で観戦した部長も

ご贔屓の御嶽海が欠場だったものの

協会挨拶をはじめ

逸ノ城初優勝の瞬間や表彰式、

優勝インタビューなど独特の雰囲気を味わって

これからは毎年行きたいと大感激の様子でした。

浴衣や涼しげな夏きものが似合う名古屋場所が終わり

甲子園の出場をかけた高校野球愛知県大会は

8強が出揃い明日26日が準々決勝です。

そうこうしているうちに

もうすぐそこに…秋の気配です。

海の日

7月の第3月曜日は「海の日」。

今年は7月18日(月)です。

海の恩恵に感謝すると共に

海洋国家日本の繁栄を願う国民の祝日です。

真夏の三連休、

海で遊ぶ?

海の幸をおいしくいただく?

水族館に行ってみるのも良いですね。

はたまた浜辺のパラソルでお昼寝でも?

西表島:ドゥドゥマリの浜(月が浜)

寄せては返す海の波、

数えてみれば

1分間に18回なんだとか。

人の呼吸も同じく1分間に18回。

その倍の36は人の平熱体温。

その倍、72は平常の脈拍数。

その倍、144は赤ちゃんの脈拍。

さらに倍、288は…

赤ちゃんがお母さんのお腹の中に

いる日数とほぼ同じ。

そんなお話を、

いつだったか石垣島の海岸線を眺めながら

バスガイドさんが話してくれました。

これは偶然?

自然の摂理?

波の音が心地いいのはそのせいでしょうか。

疲れはてて、呼吸が乱れているときは

1分間に18回を意識してリラックスしようと思います。

これも海の恩恵、ですね。

梅雨の晴れ間に

先日お客さまからいただいた花の苗、

社長が玄関前に植えてくれました。

梅雨の晴れ間、

熱中症に気をつけながらの

庭仕事です。

梅雨入りの日に

昨日、

営業部長がお客さまから

花の苗木をたくさんいただき

駐車場に並べていました。

どの花も生き生きしていて

こうして置いてあるだけでも

絵になりますね。

東海地方は、

昨日14日に

「梅雨入りしたとみられる」と

発表がありました。

雨間を見て

庭に植え込むのは

社長のお仕事。

6月の雨で

すくすく伸びる葉や

茎の丈を想像しつつ、

さらにお花同士の配色を考えつつ。

只今楽しく検討中です。

日本の婚礼衣裳

奈良県立美術館で開催中の展覧会、

「寿ぎのきもの 日本の婚礼衣裳」。

どうしても観たい!

絶対に見逃せない!!

との思いで

京都出張の折、

奈良に寄り道しました。

ここまでは撮影OKでした

会場には

江戸時代の武家、町人の婚礼衣裳

明治から大正を経て昭和初期、近代の

婚礼衣裳の伝承と移り変わり

衣裳の「色」、「柄」に込められた

幸せを祈り、寿ぐ心。

ため息が出るような

いにしえの婚礼衣裳の数々と、

それに寄せる丁寧な解説文が

観賞できます。

「白無垢」から「赤(紅、緋)無垢」「黒地」へと

衣裳を三度着替えた江戸時代の武家の婚礼…。

「花嫁は なぜお色直しをするのか?」

「しろ」「あか」「くろ」それぞれの

語源を知り、その意味合いを思う時

神聖な婚礼の儀式に臨む

江戸時代の人の心にふれたような

気がしました。

(詳しくはぜひ会場でご覧いただきたいです)

わくわくしながら

館内を巡り、

「ものすごくわかりやすい婚礼の衣裳史」

とも言える「展覧会公式図録」を購入し

奈良を後にしました。

せんとくんと記念写真も。

特別展

「寿ぎのきもの

ジャパニーズウェディング

日本の婚礼衣裳」

2022年4月23日(土)〜6月19日(日)

奈良県立美術館

2022年10月8日〜11月23日(水・祝)

福井市立郷土歴史博物館

まだ、間に合います。

自然布の味わい

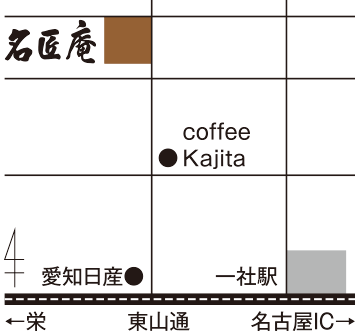

今週末、

名古屋市名東区の

名匠庵で「自然布」をテーマに展示会を

開催します。

自然布とは

「草や木、植物の繊維」で織られた布のことです。

絹や木綿が普及するより遥か昔、

人々は草の茎や樹皮を剥ぎ、叩き、煮詰め、績み、

それを織るなどして身を守る衣類としました。

その営みは全国各地に伝え残され、

今でも芭蕉、苧麻、葛、榀、麻、藤などで

きものや帯地が製作されています。

そもそも、きものの原材料としての樹木を

刈り取って運び出したり、

樹皮を剥いだり、大釜で煮たり、繊維を取り出し

糸状に紡ぐということは、

どれほどの体力と根気のいることでしょう。

その糸に色を染めるための草木を用意して

思い通りの色にするために

どれほどの経験がいるのでしょう。

自然の樹木は日本の里山にまだあるのに

自然布は「希少なもの」になってしまいました。

人の手でしか作り出せないのに

従事する人が少ないというのが現実です。

せめて私どもは

作り出された「自然布」の味わいを

手にとって見ていただける機会を作りたいと

考えています。

たくさんの展示ではありませんが、

ご購入いただき、

身近に愛でていただければ幸いです。

会場では、仕立て上がった

芭蕉布、宮古上布、八重山白上布きものを

肩に羽織って、その風合いを感じていただく

試着体験も行います。

会期中はご予約不要です。

ぜひご来場ください。

「自然布のきもの」展についてはこちら

「自然布のきもの in 豊橋」展についてはこちら

柏の新緑

いつもお世話になっている湖西市の仕立屋さん。

仕立ての打ち合わせでご自宅を訪ねましたら

庭の「柏の木」が立派な新葉をつけていました。

柏の葉は、

冬に枯れても寒風に耐え落葉せず枝にとどまり、

春を迎え、新たな芽を見届け、葉を落とします。

その姿から、神が宿るご神木にもなり、

家系が絶えず続く、子孫繁栄の縁起の良い木とされました。

その新葉は香り良く

おなじみの柏餅をはじめ

食べ物を包んだり、蒸したり、盛りつけにも

利用されます。

こうした炊事に使う葉を「炊葉(かしきは)」といい、

「柏(かしわ)」の語源とされています。

丈夫で、神聖な木であることから

鬼門よけとして西の方角に植えると良い

と聞きました。

どっしりとした新緑の柏の姿に

思わず目を奪われてしまい

写真を撮らせていただいたのでした。

社長の庭仕事

玄関前の牡丹が今年も咲きました。

冬のあいだも

社長が欠かさず手入れしてくれていますので、

毎年この時期に綺麗な花壇を楽しむことができます。

社長が営業部長に牡丹の接木を解説中

ご近所の方も

楽しみにしてくださっているようで

カメラや携帯で花壇の写真を撮りに立ち寄って

くださいます。

ご来店を予約制にしている関係で

ご予約のない日には

玄関のシヤッターを下ろしている時があり

ちょっと味気ない感じでしたが

この花壇が玄関先を明るい雰囲気に

してくれているようです。

しばらく花の季節。

もうすぐ庭や看板横のツツジも咲き始めます。

社長が丹精込めた庭の花が

元気に開花するのを楽しみに過ごしています。

花のなまえ

先日訪問したお客さまのお家の庭に

なんとも可憐な花が自生していました。

花の名は

アミガサユリ。

またの名を、貝母(ばいも)

花言葉は「謙虚な心」。

花束にしてくださった

お庭の「貝母」を

嬉しく嬉しく頂戴して帰りました。

貝母の原産は中国で、

江戸時代の中期に日本に渡来したそうです。

花の頃は3月〜4月。

地下の鱗茎(りんけい・球根の一種)を

乾燥させて咳や痰きり、止血などに使用する

漢方薬でもありますが

日本では観賞用として親しまれているのだそう。

その「鱗茎」、

ふっくらとした貝が合わさって、

まるで母貝が子貝を抱いているように見えることから

「貝母(ばいも)」との呼び名がついたとか。

きもの屋さんは

和花、洋花、図案化された花、などなど

きものに描かれている「花」について

質問されることが多々ありまして。

こうして

花の名や由来をひとつづつ

覚えていくことも

きものの魅力を知る

ひとつの道しるべです。