春のおでかけ きもの – 世界地図の柄の小紋にヴェネチアの街の柄の袋帯 –

世界地図の柄の小紋にヴェネチアの街の柄の袋帯

明るい日差しの中 おでかけするならこんな組み合わせは

いかがでしょう。

こちらの小紋はご注文をいただいてからお染めします。

お色のご相談などはお問合わせください。

春らしいショールもございます。

ぜひご来社くださいね。

勇気のペン

ハワイにしか生息しない樹木「コアウッド」。

精霊の宿る樹と信じられています。

コアはハワイ語で勇者という意味。

コアウッドは勇気の樹として古くから親しまれています。

かつては王族にしか使用が認められておらず、樹を切る時にはお祈りを捧げ、大切に扱われたそうです。

王族たちはコアウッドで家具や宝石箱を作り身近に置いていました。

現在はウクレレやサーフボードにもコアウッドが使われています。

で、、、。

このボールペンとペーパーナイフ

一目惚れしてハワイから連れ帰ってきました。

Martin&Macarthar社製のハンドメイドで、

ペン芯はパーカーのものだそう。

お客様にお名前を頂戴する時に使っていただこうと思っています。

「紅型」の名付け親

立春間近のこの時期が、寒さのいちばん厳しい時ですね。

こんな日は色鮮やかな沖縄の紅型を手にとってみたいと思います。

「紅型」のはじまりは14世紀ごろ。

中国や東南アジアとの交易の中で伝わったインドやジャワ更紗の技法が沖縄の気候や風土とあいまって今の紅型の基礎となったそうです。

その後中国の染物や友禅の技法も取り入れながら沖縄独自の染物となりました。

琉球王朝の時代、紅型は王族や上流階級の衣裳で、庶民の着用は許されませんでした。

「紅型」の語源について『沖縄文化社編 沖縄の伝統工芸』という本にわかりやすく記されていますので引用させていただきます。

“ 紅型の紅とは、単なる紅色のことではなく、色を総称したものであり、また型とは、型染めのことではなくもようを指したものといわれている。

紅型の文字を用いたのは、紅型研究者の鎌倉芳太郎で、大正時代の終わりのころといわれる。王朝時代、染物は職人のあいだで型付とよばれていた。”

本当に独特の色!独特のもよう!

紅型とはよくぞ名付けてくださったと思います。

2月の沖縄は日本で1番早く桜が開花します。

鮮やかな琉球の寒緋桜を思い描きながらこの紅型の振袖を眺めています。

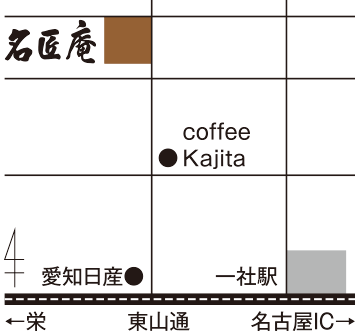

【名匠展】2月の催しのご案内「如月 名匠展」平成28年2月20日(土)・21日(日)

名匠庵2月の催しのご案内

「如月 名匠展」

と き:平成28年2月20日(土)・21日(日) 10時〜17時

と こ ろ:名匠庵本社ショールーム(→名匠庵アクセス)

おしなぶれ:

振袖 黒留袖 色留袖 訪問着 附下げ 小紋 袋帯 名古屋帯

全国産地紬 長襦袢 喪服類 和装小物 和のインテリア など

<特別企画>

京友禅の老舗

「伊可田屋」のきものを愛でる会

[ photo:金泥 雛人形 振袖 ]

小物あそび

春のショールとレースコート

草履鼻緒すげ職人来場

お手持ちの草履ご持参ください。

草履修理、鼻緒すげ替えなどご相談お受けいたします。

※「如月 名匠展」はご来場ご予約不要ですが、あらかじめご覧になりたいものなどがございましたらメールかお電話にてお知らせいただけましたら幸いです。

<お問い合わせ先>

名匠庵 本社ショールーム

〒465-0097 名古屋市名東区平和ヶ丘4丁目299

TEL. 052-772-4682

FAX. 052-776-5800

地下鉄東山線 一社駅から徒歩7分

一社駅(北口)からご連絡くだされば、お車にてお迎えにあがります。

駐車場 10台

梅にうぐいす 時々みかん

1月の名匠庵本社での展示会が無事終わり、ほっと一息。

この冬1番の大寒波の中ご来社くださいましたお客さま、本当にありがとうごさいました。

庭の梅の枝にはみかん

社長が冬のあいだ小鳥たちのために自宅の庭で育てたみかんを枝に刺しています。

どこで見ているのかすぐに飛んでくるのがひよどりのつがい。

片方がみかんをつついている間、もう片方は見張り番です。

他の小鳥が近づくと追い払ってしまいます。

ひよどりが飛び去ると、近くの木陰に隠れていたうぐいすがやってきます。

早くしないとひよどりが戻って来てしまうので夢中でつつきます。

メジロもひよどりのいない隙に大急ぎでみかんをつつきに来ます。

メジロはいつも仲良く、つがいで来てくれて微笑ましいです。

小鳥たちのあいだでは、社長のことをみかんのおじさんと呼んで親しんで

くれている、と思います。(想像)

染と織の歴史② 古墳時代〜飛鳥時代

□ 古墳時代

大和朝廷が国内を統一、 中国からは漢字が伝えられました。

その頃に秦氏や錦織部など朝鮮半島からの渡来人が布地を織る技術を伝えたといわれています。

それは現代の織物と変わらないような見事な技術であったそうです。

芝山町立「芝山古墳・はにわ博物館」にはこの時代の埴輪をもとに特別な時に身につける衣装を復元されたものが展示されていますが、大変色彩豊かで華やかな事に驚かされます。

この頃からすでに寒さから身を守るためだけではなく、身分や権威を表したり、祭祀や集会など日常と違う晴れの場で身につける特別な衣裳“晴れ着”が存在したのです。

□ 飛鳥時代

遣隋使、遣唐使によって中国文化が日本に入って来ました。

高松塚古墳の壁画に見られるように、位の高い人々は色彩豊かな衣服を着ていましたが一般の人々は弥生時代からほとんど変わらない服装だったようです。

この時代の摂政 聖徳太子は朝廷に仕える役人を12階の官位に分け冠を授けました。冠の色は階級によって定められ、衣服も冠の色に準じた色であったと考えられています。

聖徳太子の死後、彼の妃・橘 大郎女が太子とその毋・間人皇后の死を悼みつくらせた「天寿国繡帳」は日本最古の刺繍工芸品として国宝に指定されています。

うれしい いただきもの

お客さまから 手作りのお人形を頂戴しました。

どの子もみんな可愛い!

手元に洗濯ばさみが入っているので色々なものを、ちょこっとつまむこともできるおりこうさんなのです。

さっそくお店に飾らせていただきました!

礼装姿の要『末広』の知識

あまり店頭に並んでいないのでご存知ない方が多いかもしれませんが、地紙が金銀、骨の部分が白い末広の事を骨扇とよびます。

白漆や象牙、合成樹脂などで出来ています。

黒留袖を着るとき帯の間に挿すのは地紙が金銀、骨は漆塗りに蒔絵がほどこされた黒色です。

色留袖にはこの写真の骨扇をおすすめします。

振袖、訪問着、付け下げ、色無地をお祝いの席でお召しの際にもお使いいただけます。

骨扇に白い房がついたものは花嫁さん用です。

言うまでもなく、あおいで涼しい扇子は祝いの末広の代りにはなりません。

<末広の挿し方>

左胸側の伊達締めと前板の間に金の地紙か骨を正面に向けて挿します。

どの様な場合も金が表です。

帯が銀色だから銀を正面に向けるという使い方は決して致しません。

胸に当たると、きものの生地を痛めますので控えめに挿しましょう。

名匠庵周辺案内 「平和公園の枝垂れ桜」

名匠庵から車で5分ほどの位置にある平和公園。

広大な土地に整備された各宗派の墓苑とともに、森林を活かした公園など見どころも多い公園です。

すぐ近くには東山動物園があって、コアラのためのユーカリも平和公園で栽培されているんですよ!

そしてなにより名古屋有数のお花見スポットでもあります。

桜の園と名付けられた広場の桜はそれはもう見事な景色です。

が、、、個人的には桜の園から少し離れた猫ヶ洞池沿いの枝垂れ桜がオススメ。

早朝、ごく稀に、思いつきで平和公園でジョギングすることがありますので開花までカメラ持参で様子を(時々)お伝えしたいと思います。

1月10日撮影 平和公園猫ヶ洞池の枝垂れ桜 小さなつぼみ、春はまだ先。

丸栄特選きものサロン 名匠庵 「春の名裳会」のご案内 平成28年1月23日(土)・24日(日)

名古屋丸栄特選きものサロン「春の名裳展」を、下記の通り名匠庵本社ショールームにて開催いたします。

染、織の名品を集めた「東西工芸作家工房創作展」や、「西陣帯の名工作品展」、恒例の「丸栄特選振袖展」など逸品の数々を取り揃えた「春の名裳会」を名匠庵ショールームにて開催いたします。

どうぞ伝統の名品が集結したこの機会をお楽しみいただきます様、ご案内申し上げます。

<日時>

平成28年 1月23日(土)・24日(日)

両日とも午前10時〜午後5時

<開催場所>

名匠庵本社ショールーム

名古屋市名東区平和ヶ丘4丁目299番地

052-772-4682