庭にヒイラギナンテンの花が咲いています。

名匠庵本社ショールーム自慢の日本庭園。

今、ヒイラギナンテンの花が咲いています。

寒い日が続きますが、お花を見ると心が暖まりますよね。

ヒイラギナンテンとは、葉っぱがヒイラギのようにギザギザで実の付きかたがナンテンによくにている庭木です。冬から春にかけて黄色い花をたくさん咲かせてくれます。

お庭の手入れは社長のお仕事。いつもとてもキレイにしてくれているので、名匠庵の自慢となっています。

和のインテリア 「想い出クラフト」

きものは、着るだけでなく、なんと和のインテリアにもすることができます。

想い出がいっぱい詰まった「きもの」や「帯」が箪笥の中に眠っていませんか?

そんなかけがえのない品を、屏風・衝立・タペストリー・額などインテリアとして蘇らせることができます。

もうお召しになることのない「きもの」や「帯」がございましたら、どうぞお持ちください。

想い出を、衝立や額などにして身近に飾ってみませんか?

お見積もり、出来上がりのイメージ図も作成いたしますのでお気軽にご相談下さい。

節分の染帯入荷しました!

京都の小袖屋さんから、年末にお願いしてあった染の名古屋帯が届きました。

こちら節分の染帯。

薄ベージュ色のちりめん地に小袖屋さんならではの丁寧なアップリケです。

ヒイラギの枝に、焼いたイワシの頭をくっつけて、短冊には十三月。

地方によっては節分が近づくとこれを家の門口につける風習があるそうですね。

山から鬼がやってきて、この短冊を見て十三月?ん?十三⁇とびっくりして考え込んでいる間に夜が明けるとか。

春先はまだ寒いので結城紬など、ほっこり暖かな紬にこの帯を合わせてはいかがでしょう。

良い厄除になると思います。

そしてお腹の柄は、、、。

赤鬼さんです。

お急ぎのお仕立ても出来る限り対応いたします。

お値段などもお気軽にお問合わせください。

北野天満宮 伝説の門「三光門」

身近に受験生がおりまして、京都の仕入れ先に向かう途中、社長と営業部長と三人で北野天満宮に参拝しました。

この大きな「一の鳥居」の先には伝説の門「三光門」という中門があります。

三光は日と月と星。

門の梁には日の彫刻と月の彫刻があります。では、星は?

かつて朝廷があった大極殿からこの地を望むとこの門の真上の夜空には北極星が輝いていたそうです。

天空の北極星と日の彫刻、月の彫刻。この三光で平安京を守っていたという壮大なストーリーがこの門には秘められているそうです。

北極星は見上げれば常に真北にある動かぬ星です。

努力する人の夢がこの星のように揺るがずにありますように、、、。

さて、肝心の仕入れのお話。

今回はフォーマルな場にふさわしい袋帯を数本。

またお写真などでご紹介しますね。

初釜のおよばれコーディネート

どこかほのぼのとしたやわらかな画風の訪問着に新春を寿ぐ格調高い袋帯を合わせました。

そしてもう一組、

透明感のある、すっきりとしたやさしい色調の訪問着に七宝紋様の袋帯で楚々とした装いになります。

下の写真の訪問着は、羽田登喜男さんのお弟子さんで高山出身の下嶋宏さんの作です。

この取り合わせが気になる方はどうぞお問い合わせください。

おきものに合う小物選びもおまかせくださいませ。

<追記>

※こちらのきものは2点とも完売いたしました。(袋帯と和装小物は在庫がございます)

新成人の皆様、御家族様へ

成人の日おめでとうございます

成人にあたり、振袖や紋付羽織袴、スーツを新調された方も多いと思います。

お祝いをする側も受ける側も特別な日にはその場にふさわしい衣裳をととのえて臨む。日本にはそういった素晴らしい伝統の心があることをどうか忘れないでいてほしいと思います。

振袖を着た時のコツを1つ2つ。

バックは左手に持ちましょう。

ショールは会場などの室内に入ったら必ず外して左腕にかけ、右手には何も持たないようにしてくださいね。

外でショールを使う時はきものの衿にゆったりそわせてください。

ショールできれいな首まわりが埋まってしまってはもったいないですからね。

携帯やカメラ、ピースしてても袖から腕がニョッキリ出ないようご用心ですよ〜‼

【名匠展】1月の催しのご案内「睦月 名匠展」平成28年1月16日(土)・17日(日)

名匠庵1月の催しのご案内

「睦月 名匠展」

と き:平成28年1月16日(土)・17日(日) 10時〜17時

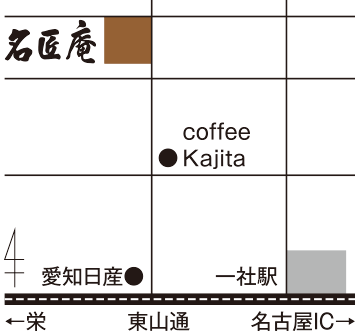

と こ ろ:名匠庵本社ショールーム(→名匠庵アクセス)

おしなぶれ:

振袖 黒留袖 色留袖 訪問着 附下げ 小紋 袋帯 名古屋帯

全国産地紬 長襦袢 喪服類 和装小物 和のインテリア など

振袖お誂え会

[ photo : 安達雅一作 振袖 ]

吊るし飾り受注会

草履鼻緒すげ職人来場

お手持ちの草履ご持参ください。

草履修理、鼻緒すげ替えなどご相談お受けいたします。

※「睦月 名匠展」はご来場ご予約不要です。

※あらかじめご覧になりたいものなどがございましたらメールかお電話にてお知らせいただけますと幸いです。

<お問い合わせ先>

名匠庵 本社ショールーム

〒465-0097 名古屋市名東区平和ヶ丘4丁目299

TEL. 052-772-4682

FAX. 052-776-5800

地下鉄東山線 一社駅から徒歩7分

一社駅(北口)からご連絡くだされば、お車にてお迎えにあがります。

駐車場 10台

新年のご挨拶

ホームページをご覧下さったみなさま

新年あけましておめでとうございます

どうか健康で過ごせますように

年の初めに。

初々しい純白の「内着」をご紹介しますね。

赤ちゃんが初めて触れるきものです。

お宮参りの時にはこの内着を着た赤ちゃんを抱っこして華やかなお祝い着(掛け着)を上から掛けます。

市販のものですとこの内着、表地が正絹、裏地と中綿はポリエステル製で、可愛い被布もセットになっています。

すべて正絹で中綿を真綿でのお誂えも可能ですが、真綿を引いて仕立てができる仕立て屋さんも少なくなってきたようです。

洋装のベビードレスもとっても可愛いのですが、ぜひこの純白の内着を着せてあげて欲しい‼︎ と、きものやさんは願います。

宝船(たからぶね)、どちらを向いてる?

きものの文様の一つ「宝船」。

七福神や財宝、米俵などを乗せた帆掛け船のことです。

しあわせは海の果てからくると信じられていたんですね。

さて、この船の舳先の向き、

左を向いていれば「入船」

右を向いていれば「出船」

と呼び分けています。

「入船」は、たくさんの財宝や縁起物を積んだ船が港に入る様子が描かれ、しあわせが訪れるようにとの願いが込められています。

一方「出船」はおめでたい希望の門出を表しています。

この様に柄に込められた、着る人の幸せを願う作り手の思いをこれから折々にお伝えしていきたいと思っています。

きものを着こなすために大切な4つのこと <① TPOに合わせて着物と帯を選ぶ:冠婚葬祭編>

きものを着こなす。

日本の伝統衣裳ではございますが、なかなか難しいことですよね。

着こなしにはいくつかポイントがございます。参考までに4つご紹介いたします。

① TPO (時 場所 場合)にあわせて着物と帯の「取り合わせ」を選ぶこと

(取り合わせとは、色合わせ 柄合わせ 素材合わせ 小物合わせのことです)

② 年齢や体型、場所柄、きものの格にふさわしい「着付け」

③ 髪型

④ 立居振舞 所作

着こなし上手だな、きもの姿がステキだなと思われる方々はこういったポイントを心得ていらっしゃいます。

まず、①の『TPOにあわせて着物と帯の「取り合わせ」を選ぶこと』についてご紹介いたします。

きもののTPOを考える時、「晴れ」と「ケ」という言葉が出て来ます。

「晴れ」の日とはー

普段とは違う特別な晴れの日

その日に着る衣裳を晴れ着と言います。

「冠婚葬祭など人生の節目に臨む衣裳」です。 (地域によって違いがあります)

一方、晴れの日に対して普段の日常を「ケ」と言います。

きもので言うと「日々の楽しみのきもの」です。

日本各地に残る織物産地の風土、織物の風合い、特徴、ストーリーを知り、自分好みの織物を見つける楽しみ。

季節、おでかけ先、気分で帯や小物を合わせる楽しみ。

色合わせで楽しむ。

手作りで楽しむ。

趣味のきものは、アイテムで言いますと

ウール

ポリエステル

木綿

浴衣

紬

小紋きもの

なごや帯

などなどがございますが、ここではまず、一番お問い合わせが多い「晴れの日のきもの」=「冠婚葬祭」の着こなしから取り上げていきたいと思います。

冠婚葬祭それぞれの衣装をご紹介します。

「冠」

<男児・女児 誕生祝い着>

土地の守り神である産土神に赤ちゃんが産まれたことを報告し健康に育つようお祈りします。

男の子は生後31日、女の子は生後32日目に参拝すると言われておりますが、赤ちゃんとお母さまの体調で日程を決めます。

祝い着(掛け着)の下は白い絹の内着を着せ(ベビードレスでもOK)、白色の大黒帽子とスタイをつけ、父方の祖母さまが抱き参拝します。

<男児・女児3歳 髪置き>

男の子も女の子も3歳で髪を伸ばし始めます。

男の子が3歳で参拝する場合は祝い着を肩揚げ腰揚げし、袖丸み仕立てをして袴をつけます。

女の子は 祝い着を肩揚げ腰揚げし、三尺帯を結んだ上から被布を着ます。

<男児5歳 袴着>

男の子は5歳になったら袴をつけ始めます。きものに羽織、袴姿で参拝です。

<女児7歳 帯解き>

女の子は7歳で帯をむすぶようになります。

<十三参り>

旧暦3月13日(今の4月13日)に数えで13歳の男女(特に女の子)が虚空蔵菩薩にお参りし、知恵と福徳を授かります。

本裁ち(大人用)の振袖など晴れ着を着ます。

<成人式振袖>

満20歳を迎えると、おとな(成人)として認められます。

平安時代には成人した女性が初めて衣裳をつける「著裳」という通過儀礼が行われたそうです。

振袖は未婚女性の第一礼装ですので成人式だけでなく 礼装として折々にお召し下さい。

[photo:松井青々作 振袖]

「婚」

<黒留袖>

既婚女性の第一礼装です。五つ紋比翼仕立ての装いは最高の格式といえます。

[photo:今井 東作 黒留袖]

<色留袖>

親類の婚礼には現在では色留袖をお召になる方が増えました。

家紋の数、比翼の有無など仕立て方で礼装〜正装まで幅広く活用できます。

[photo:染の百趣 矢野 色留袖]

<振袖 >

未婚の女性がご家族、ご友人の結婚式などに出席する場合の第一礼装です。お招きを受けたら是非お召しください。

<男性紋付羽織袴>

<花嫁衣裳>

「葬」

<喪服など弔衣>

「祭」

<法事衣裳>

色無地など、法事の回忌などで帯の色、小物の色などの組み合わせが変わりま す。

名匠庵では、TPOに合わせた取り合わせ(コーディネート)のご提案もさせていただいております。

もしお悩みがございましたらお気軽にご相談くださいね。