初春名匠展ご来場ありがとうございます

1月20日(土)、21(日)の二日間

名古屋市名東区の名匠庵本社ショールームで

「初春名匠展」を開催いたしました。

今回一番人気の場所はこちら。

ここは明るくて、暖かく、

きものを眺めながら

皆さまごゆっくりお過ごしくださいました。

2階の展示場では

帯や小物選びなど

コーディネートのお手伝いをさせていただきました。

今年最初の展示会は

お天気にも恵まれ、

たくさんのお客さまにお越しいただき

賑やかなスタートとなりました。

皆さま本当にありがとうございます。

明日からの一週間は

厳しい寒さとなりそうです。

どうぞご自愛くださいませ。

次回「如月名匠展」は

2月17日(土)、18日(日)に開催いたします。

皆さまのお越しをお待ちしております。

梅一枝

ひさしぶりに寒さが、ほんの少し緩みましたね。

名匠庵の庭先は、

毎年この時期「ヒイラギナンテン」の花が満開で、

特に晴れた日には真冬でもとても明るい雰囲気になります。

そして梅の木には

今年もメジロのつがいがやってきました。

今年はみかんとリンゴを枝に刺してみました。

(どちらも気に入ってくれているようです。)

毎年毎年この時期に、この「名匠庵の日々」でメジロの話題を

取り上げて、ついつい同じような写真を撮ってしまいます。

毎年同じ場所に同じ花が咲く、

そんな季節の約束事がうれしく、

庭に来てくれる小鳥も可愛くて可愛くて仕方がないのです。

たぶん来年の今頃もメジロの話題を取り上げてしまいそうです。

庭の梅はまだ小さなつぼみをつけたばかりですが、

こちらの名古屋帯は紅色の花が可愛くほころんでいます。

本つづれ勝山 製作

本つづれ八寸帯(名古屋帯)

作品名:「梅一枝」

紬のきもの、小紋、江戸小紋や色無地、

シンプルな柄ゆきの付け下げきものなどに合わせることができます。

春を待つ、ちょうど今しめたい名古屋帯。

今週末1月20日(土)・21日(日)の2日間

名匠庵本社で開催される「初春 名匠展」で

ご覧いただけます。

ご来場のご予約は不要です。

どうぞお出かけくださいませ。

成人の日

新成人の皆様

ご家族の皆様

御成人おめでとうございます。

全国的に雨や雪の成人の日となってしまいましたね。

昨年の同じ日に雨の日のきものの注意点などをご紹介しました。

きものと同様草履、バックも雨の日の取り扱いには

注意が必要です。

ぬれてしまった草履やバックは

布でおさえるようにして水分を取ってください。

佐賀錦などの生地で作られた草履バックは

ゴシゴシこするとけばだちが心配です。

合皮などの場合でもこすらない方が安心です。

帰宅後はすぐに箱にしまわず、

新聞紙の上に置いて

時折場所をずらしながら完全に乾かしてください。

置いたままですと

新聞紙と接している部分がいつまでも乾きません

とくに草履に泥や砂利がついている場合

まずそのまま乾かし、

(とくにひどい場合は固く絞ったタオルで軽く砂利を落として)

完全に乾いてから、

乾いた柔らかい布で砂利や泥をはたき落としてください。

この場合も強くこすると

砂利が生地の中に入ってしまいますので

ご注意ください。

箱にしまうのは「完全に乾いてから」。

名匠庵では

鼻緒がきつかった、またはゆるい、

草履の底の皮のお取り替え、

バックの金具、

ビーズ素材のお直しなど

草履バックをしまう前のお手入れも

ご相談をお受けしております。

どうぞご予約の上ご持参下さいませ。

……ここまで書いていて、

今日、横浜の振袖業者が

成人式当日に姿を消してしまったニュースを知りました。

何年か前、成人の日に新横浜を訪れたことがあり

ホテルの宴会場を貸切って

各業者さんが着付けをしている光景を

おみかけしました。

数百名ものお嬢様が晴れ着に身を包み

会場に向かって歩いていく光景は

それはそれは華やかだったことを覚えています。

ホテルのスタッフ、

そして別の業者さん、

近くの呉服店、美容院などが

姿を消したその業者に依頼していたお嬢様方のために

手を尽くしていたとも聞きました。

なんともやりきれないニュースです。

その後の経過がわかりませんが

お嬢様、ご家族様、

振袖の仕入れ先、仕立て屋さんなど

どれだけの人間を傷つけたことかと胸が痛みます。

ニュースを見るだけで今なにもしてあげられない

もどかしさを感じつつ

どうかきものを嫌いにならないで

と願うばかりです。

謹賀新年

年頭に際し 皆様のご健康と

なお一層のご繁栄を心よりお祈り申し上げます

本年も相変わらずご愛顧のほど宜しくおねがい申し上げます

株式会社名匠庵

代表取締役 大塚 明則

愛しのきもの

今年も

暑いの寒いの忙しいのと言いながら

一年が暮れようとしています。

先日の決算で、もうお腹いっぱい、、というぐらい

きものを広げ、触り、たたみましたが

やはりきものを触っている時が

一番落ち着き、

きものを挟んでお客様とあれこれお話できるひと時が

何より嬉しい瞬間です。

一年の終わりに

とっておきの訪問着を一枚ご紹介します。

訪問着:足立昌澄作 袋帯:本綴れ勝山作

良いきものと出会うと本当にワクワクします。

足立昌澄さんは日本工芸会正会員。

紅白の梅の花がきもの全体に描かれていて、

優しく楚々とした雰囲気を漂わせています。

足立先生のお花柄の作品をあまりお見かけしませんので

珍しい一品です。

このきもの、帯の取り合わせ一つで

30代、40代、50代、

着る女性を生き生きと引き立ててくれそうな

一枚です。

こうした工芸会の作家さんのきものをはじめ

京友禅、加賀友禅、東京友禅、

絞り、刺繍など様々なきものの中から

お客様に喜んでいただける取り合わせを

ご紹介させていただきたいと思います。

来年も

どうぞよろしくおねがいいたします。

【名匠展】1月の催し「初春 名匠展」平成30年1月20日(土) ・21日(日) – きものコーディネート相談会 –

名匠展2018年1月の催しのご案内

と き : 平成30年 1月20日(土) ・21日(日) 10時〜17時

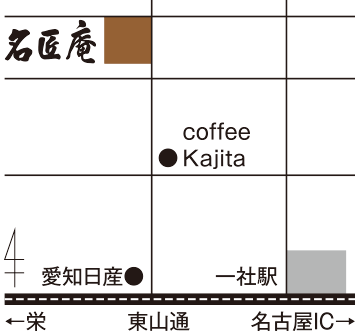

ところ : 特選きもの「名匠庵」(名古屋市名東区平和が丘4丁目299 → MAP)

「きものコーディネート相談会」

礼装、正装から

観劇などの趣味のきものまで

すぐにお出掛けできるようコーディネート、販売いたします。

お手持ちのお着物などもどうぞお持ちください。

※和装小物の取り扱いもございます。

〈おしなぶれ〉

□ きもの・帯各種

振袖・黒留袖・色留袖・訪問着・付け下げ・色無地・小紋・袋帯・名古屋帯・長襦袢・お宮参りきもの・七五三きもの・全国産地紬・喪服類・和装小物・和のインテリアなど

□ きもの相談会

きものお手入れ(クリーニング)・染め替え・ご寸法直し

コーディネートや着付のコツなど、ご相談いただけます。

〈草履鼻緒すげ職人来場〉

草履の底ゴム取り替え・鼻緒すげ直しなど、はきやすく調整いたします。(一部有料)

お手持ちの草履、下駄をお持ちください。

草履修理、鼻緒すげ替えなどご相談お受けいたします。

=============================

特別企画

「福助足袋 試し履き体験」

足に合う足袋のサイズが見つかります。

=============================

※「名匠展」はご来場ご予約不要ですが、あらかじめご覧になりたいものなどがございましたらメールかお電話にてお知らせいただけましたら幸いです。

<お問い合わせ先>

名匠庵 本社ショールーム

〒465-0097 名古屋市名東区平和が丘4丁目299

TEL. 052-772-4682

FAX. 052-776-5800

地下鉄東山線 一社駅から徒歩7分

一社駅(北口)からご連絡くだされば、お車にてお迎えにあがります。お気軽にお問い合わせください。

駐車場 10台有

更紗 -サラサ-

今年10月、「更紗柄のきもの展」を

名匠庵本社で開催いたしました。

お客様との会話で、1番多かったのが

「そもそも、更紗ってなに?」

でした。

諸説あり、

とても奥深いこの問いかけの答えを探究することは、

どこかエキゾチックな雰囲気を漂わせる「更紗」のきものに対して

愛着が更に増していく事になりそうです。

ー更紗とはー

日本で「更紗」と呼ばれているもののルーツは

インド東南のコロマンデル地方沿岸で古くから製造され、

「木綿地に『草花や小動物など』を図案化し蝋染めで染めた」

布地、裂地のことです。

この木綿の布地は海を渡り、ヨーロッパやアジアへ輸出されました。

インドから来た、このどこかエキゾチックな色と文様(柄、図案)は

世界各地の人々の心をとらえ、各地の感性と融合されながら

今なお生き続けています。

そして元々、日本で「更紗」といえば

渡来した「布地そのもの」、又その「文様」を指していたと思います。

それが「その文様を写したもの(日本で作られた布地、きものや帯、

陶磁器や服地など多種多様の製品、作品)」も一言で更紗、

または更紗文様の〇〇、と呼ばれ、広く親しまれる

ようになったのです。

この「更紗」、

日本へは 慶長20年、まず「インド更紗」が

入って来ました。

そしてその後インドからインドネシアに渡った後、

文様や蝋染めの技法に独自の発展を見せた

「ジャワ更紗(ジャワバティック)」が入ってきました。

従来の日本にはなかった細密で濃厚な色と文様に

はじめて出会った人は随分と惹きつけられたことと

想像します。

そして日本でその布地の色柄、技法を研究、工夫して

日本好みの国産「和更紗」(堺更紗、鍋島更紗、天草更紗など)が

作られ、渡来更紗と共に諸大名や茶人に愛着を持って大切に

扱われました。

さらに京都でも、

絹のきもの地に更紗文様をつけるための技法が

工夫されました。

20枚以上の型紙を作り手摺りで染める「友禅更紗」、

友禅更紗:訪問着 二代目更甚作

木版印を使用する「木版更紗」、

木版更紗:名古屋帯 影山雅史作

細密な柄を手描きで施す「描き更紗」など

どれも大変な時間と労力をかけて製作されるものです。

ー更紗の語源ー

「更紗」については様々な研究がなされ、文献も数多くあります。

南方諸島の各地をご自身で廻られ、

この地方の文化に造詣の深い齋藤正雄先生(1895-1986)が

雑誌「茶わん」(昭和13年4月号第86号)に寄稿された

“蠟染めと「更紗」の語源” の冒頭と結びの一文が、

なぜ「更紗」の名で呼ばれるのかを理解するのに

とても良い道しるべになるかと思いましたので

引用させていただきます。

先ずは冒頭部分

今日我々が日常用ひてゐる更紗と云ふ言葉は、

耳觸りの善い日本語に消化されて、少しも外來語の臭味を感じないが、

實は更紗なる文字を仔細に見ると、その文字が更紗其物の

實體に何んの關係もないことに氣付く筈である。

卽ち更紗は南方の諸國から我國に海舶された

一種の蠟染織物に對して與へた當字であつて、

古くは暹羅染、砂室染或はさらさ、さらあさ、紗羅染、紗羅陀、

更多、佐羅佐等の文字を充當してゐた。

そして更紗についての考察を記した後、結びとして

さればサラサはコロマンデル沿岸で生産された

草花小禽文様を描く﨟纈の一種に就いて呼ぶタミル語であつて、

之が葡萄牙人及び和蘭人の極東貿易船と共に爪哇を經て日本に傳へられ、

今日の「更紗」となつたと考へ得るのである。

と、書かれています。

昭和13年当時のまま引用いたしました。

読みづらい漢字もありますので

現代語にしてみます。

「今日我々が日常用いている更紗という言葉は、

耳触りのよい日本語に消化されて、少しも外来語の臭味を感じないが、

実は更紗なる文字を仔細に見ると、その文字が更紗そのものの

実体になんの関係もないことに気付くはずである。

すなわち更紗は南方の諸国から我国に海舶された

一種の蝋染め織物に対してあたえた当て字であって、

古くは暹羅(しゃむろ)染、砂室(しゃむろ)染あるいは

さらさ、さらあさ、紗羅(さら)染、沙羅陀(さらだ)、更多(さらた)、

佐羅佐(さらさ)等の文字を充当していた。」

「さればサラサはコロマンデル沿岸で生産された草花小禽文様を描く

臈纈の一種について呼ぶタミル語であって、

これが葡萄牙(ポルトガル)人および和蘭(オランダ)人の極東貿易船と共に

爪哇(ジャワ)をへて日本に伝えられ、

今日の「更紗」となったと考え得るのである。」

さらに京都書院から刊行された「南方染織図録」の「ジャワ更紗 上」

から前出の斎藤正雄先生が解説をされた一文を引用いたします。

ジャワ語のバティックの出典としてはバタビヤ城日誌の

一六四一年四月八日の項に、

バタビヤからスマトラ西海岸ベンクーレン地方マンナに向けて出帆した

ランプウ(帆船)の積荷の中に、

“2p. Sarassen batick” 即ち「サラッセ文様バティック二包」

とあるのが古い。

このサラッセンはインドネシア語では Serasah

ジャワ語では Srasah に綴り、

それがコロマンデル沿岸に由来する

細かい草花小禽文様の臈纈を指していることは疑いない。

そしてこのサラッセやスラサは、わが国に伝来の後、

「更紗」と書かれた言葉の祖形であることもほぼ疑いがない。

、、、あらためて、最初の質問を。

「更紗って、何?」

「インドのコロマンデル沿岸地方で

草花や小動物を図案化して木綿に蝋染めして

生産された布地。

現在ではそれらの布に染められていた図案を元に

様々なデザイン、技法で作られた製品も

「更紗」と呼んでいます。

更紗柄のきもの、更紗の刺繍帯

更紗文様の絨毯、更紗絵付けのお茶碗、

更紗風の柄のハンカチ、カーテン、、、

唐草模様もペイズリーも更紗の図案のひとつ

です。

更紗文様刺繍袋帯

更紗文様 (金唐革技法製品)

見渡せば、更紗に影響を受けた製品の

なんと多い事でしょう。

歳月も海も飛び越えて、

不変の魅力を放つデザイン、それが「更紗」なのです。

次回、

インドからインドネシアに渡り、

独自の発展を遂げ、日本にも馴染みの深い

「ジャワ更紗」(ジャワバティック)について

お話ししたいと思います。

納品日和

振袖のお届けの為、

豊橋市に来ています。

今日は先負。

争いごとを避け、

先を急がず、

午後からゆったりと行動すれば

大安と同じくらいの吉日と言えます。

お天気も素晴らしく良い日になり

ほっとしています。

毎年、年内のお届けは、

「お日柄」と「お天気」とのにらめっこです。

きちんと納期に間に合わせてくださる

仕立、加工の職先の皆様にも感謝しつつ

お客様のお手元へお届けさせていただきます。

では、

行ってまいります!

師走の京都

お客様からお預かりした

きものの染め替えの打ち合わせの為に

日帰りで京都に行ってきました。

こちらは世界遺産・二条城「東大手門」。

今年の春に67年ぶりの修理工事が完成し、

覆っていた白幕が取れたばかりです。

この日の京都はとっても良いお天気で

青空と漆黒の本瓦とのコントラストがきれいでした。

京都市内は観光客も車も少なめで

年迎えの準備が静かにすすめられている、、、

と、思いきや

別世界がありました。

所用があり久しぶりに清水寺参道に行きましたら

夕方でもこの賑わい。

老若男女、いろいろな方言、言語。

世界の民族衣装からきもの姿まで

もう本当に大勢の参拝客が

楽しそうに参道を歩いていました。

車窓から静と動、

さまざまな景色を眺めつつ

師走の京都を後にしました。

うかうか一年

京都の南座から八阪神社へ向かう四条通りに

仲源寺というお寺さんがあります。

「めやみ地蔵」が安置され、

目の病気に霊験あらたかなのだそうです。

(もともとは あめやみ→雨除けとの説もあるそう)

そのお寺さんの門前に長いこと貼られていたのが

「うかうか一年」。

今から20年以上前、

きものやさんになりたての頃

着付を習うために京都に通い、この道をずいぶん歩きました。

この標語を見るたびに

ハッとして、

そしてすぐに忘れ、、うかうか過ごしていたのでした。

すこし前に懐かしく思い前を通ってみましたが

今は貼られていないようですね。

年の瀬が迫るこの頃に

時々思い出すひとことです。

ところで今日は名匠庵の決算日。

在庫を二人一組で書き出します。

ただ今午前11時。

先は長いです。

けれどこの作業、

在庫の柄をあらためて見返したり

この柄はあのお客さまに似合いそうとか

あれこれ考えながら進めていきます。

これこそ「うかうか」できない大事なひとときです。