名匠庵は今日も元気に営業中です

この週末11日(土)、12日(日)は名匠庵本社にて

霜月名匠展開催中です。

年末年始、クリスマスのイベントや

初釜などにお召しいただけるきものを

ご紹介しております。

今日は朝一番、年明けに成人式を迎える

お孫さんのためにショールをお求めのお客様などが

ご来場くださっています。

振袖に合う、華やかな髪飾りや小物も

会場にご用意しておりますので

お探しの方は是非お越しください。

会場の全体写真に写っていたのは

坂井修さんが制作された訪問着

「春よ来い」という題がついています。

坂井修さんは

1943年京都生まれ

1961年に染織工芸作家で人間国宝の森口華弘氏に師事

1972年別家独立、自営されました。

1981年に日本伝統工芸展に初入選、

その後数々の賞を受賞されていらっしゃいます。

現在も日本伝統工芸会正会員、

京都府指定無形文化財(友禅)保持者として

作品を制作されておいでです。

この訪問着、

春の陽射しに誘われて

ポツポツと咲き始めた梅の花枝を、

大胆に配置された梅の幹をバックに

シンプルにデザインされた

明るい色調の訪問着です。

デザインの素晴らしさもさることながら

梅の花や幹、またその背景に

それぞれ糊の大きさや色味の違う

蒔糊技法が施されて、

とても手間のかかる仕事が見てとれる

ほんとうに良いきものです。

幹にほんのりのっている苔色に

この梅は古木なのかな、と思い

背景の白や薄グレーの蒔き糊に

春の雪を想像します。

坂井修さんの蒔糊の表現はどうぞ実物をお手にとって

ご覧いただきたいです。

もちろんご試着も可能です。

どうぞお出かけください。

※名匠展終了後もご覧いただけます。

その際にはご来社日のご予約をお願いいたします。

紬のきものを作務衣に

お客さまから

「お母さまの紬のきもの」を「ご主人様の作務衣」に

作り替えたいとのご依頼をいただきました。

紺色の無地の紬きものです。

仕立やさんと寸法の打ち合わせをしまして

生地が足りないことがわかり、

もう一枚黒地の紬きものをお預かりして

それぞれ「解き・洗い張り」をいたしました。

そして出来上がったのがこちらです。

「男性用紬作務衣」お客様に許可をいただき、掲載させていただきます。

催事の時には必ず紬の作務衣を着ている営業部長が

ご主人様のイメージでデザインをさせていただき、

紺色の紬をメインの色に、

黒色の紬を差し色にしてデザインしました。

動きやすさを重視しつつ、

スマートで、もたつかないシルエットになるように

仕立てをさせていただき、

とても喜んでくださったそうで安心いたしました。

ところでこちらの作務衣は上衣、ズボンとも

単衣仕立てです。

着やすいよう上衣に「肩すべり」をつけました。

ズボンの内側には腰から膝下まで当て布をしています。

痛みやすいズボン前面にも内側に当て布をつけました。

名匠庵では

お客様のきものを解いて、

または反物から、

作務衣やポンチョなどをお作りいたします。

手元、足元をゴムや共生地で作った紐で

調整できるようにしたり、

ズボンをもっと幅広く、

上衣の両脇にスリットを入れたり、

ポケットの数や形などご希望を伺って

お仕立ていたします。

(もちろん既製のM、Lサイズで仕立て、という

シンプルなご注文も可能です。)

男性用、女性用、お子様用、海外の方用など、

作務衣についてご相談いただけます。

メールにてご来社日ご予約の上どうぞお越しください。

【名匠展】11月の催し「霜月 名匠展」平成29年11月11日(土) ・12日(日) – 年末年始のきもの支度 –

名匠展 11月の催しのご案内

と き : 平成29年 11月11日(土) ・12日(日) 10時〜17時

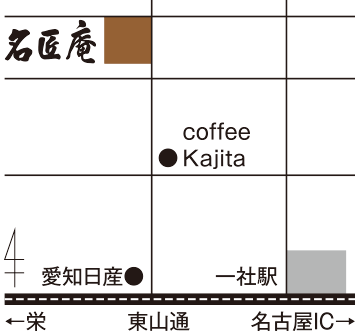

ところ : 特選きもの「名匠庵」(名古屋市名東区平和が丘4丁目299 → MAP)

「年末年始のきもの支度」

ディナーショー

新年会

新春茶会

行事の多い年末年始、

きものでお出掛けしませんか。

コーディネートはおまかせください。

〈おしなぶれ〉

□ きもの・帯各種

振袖・黒留袖・色留袖・訪問着・付け下げ・色無地・小紋・袋帯・名古屋帯・長襦袢・お宮参りきもの・七五三きもの・全国産地紬・喪服類・和装小物・和のインテリアなど

□ きもの相談会

きものお手入れ(クリーニング)・染め替え・ご寸法直し

コーディネートや着付のコツなど、ご相談いただけます。

〈草履鼻緒すげ職人来場〉

草履の底ゴム取り替え・鼻緒すげ直しなど、はきやすく調整いたします。(一部有料)

お手持ちの草履、下駄をお持ちください。

草履修理、鼻緒すげ替えなどご相談お受けいたします。

=============================

特別企画

「福助足袋 試し履き体験」

足に合う足袋のサイズが見つかります。

=============================

※「名匠展」はご来場ご予約不要ですが、あらかじめご覧になりたいものなどがございましたらメールかお電話にてお知らせいただけましたら幸いです。

<お問い合わせ先>

名匠庵 本社ショールーム

〒465-0097 名古屋市名東区平和が丘4丁目299

TEL. 052-772-4682

FAX. 052-776-5800

地下鉄東山線 一社駅から徒歩7分

一社駅(北口)からご連絡くだされば、お車にてお迎えにあがります。お気軽にお問い合わせください。

駐車場 10台有

「国宝」展

昨日27日金曜日、京都へ行ってきました。

各取引先を廻り仕入やお支払い、

加工の打合せなどを全て済ませ

午後6時、京都国立博物館へ。

今、こちらでは

特別な展覧会、

京都国立博物館開館120周年記念

「国宝」展

が開催されています。

縄文時代から近世まで

「展示品の全てが国宝」という

まさに夢のような催しです。

通常、国立博物館は午後6時閉館なのですが

会期中の金曜日と土曜日は

午後8時まで(入館は閉館の30分前まで)

開館している事を知り

社長と営業部長とともに訪れ、

思い思いのペースで鑑賞しました。

この時間なら空いているだろうと思ったのですが

大変な、大変な混雑ぶりで

特に10月29日まで展示の「京都龍光院の曜変天目」

を見るための、とても長い行列ができていました。

染織では

聖徳太子の妻が亡き太子を偲び作らせた

日本の最古の刺繍と言われている「天寿国繍帳」は

あいにく22日までの展示で見ることができませんでしたが

奈良法隆寺の「四騎獅子狩文様錦」を見ることができました。

7世紀に中国(随〜唐時代)に伝わったこの文様は

今でも帯地や風呂敷などで親しまれています。

縄文から近世まで。

本来なら決して並べて鑑賞することなど

かなわない

本物の国宝の前に立ち、

イヤホンガイドの解説を聞きながら

不覚にも泣きそうになりました。

博物館の外では

遠くに見える京都タワーを

たくさんの方々が静かに眺めていました。

その場を立ち去りがたい、

そんな夜でした。

京都国立博物館開館120周年記念

2017・10・3(火)〜11・26(日)

京都国立博物館にて

4期に分けて国宝を一挙公開です。

神無月名匠展ご来場ありがとうございました。

週末は名匠庵本社で神無月名匠展を開催致しました。

黒留袖やお嫁入りの訪問着の下見、

振袖や趣味のきもののご用命などなど

たくさんのお客様にお越しいただき

賑やかな展示会となりました。

雨模様の中ご来場くださりありがとうございました。

今回、両日ともデパートの顧客様向けに

展示会にあわせてミニバスツアーも企画いたしました。

名匠展の後、知多半島半田の酢で味わう

寿司の名店 「すし処睦月」さんでご昼食、

ミツカン酢「MIZKAN MUSEUM」のご見学を

お楽しみいただきました。

知多半島半田市はミツカンミュージアムのほか

「国盛 酒の文化館」などもあり

ゆっくり楽しく散策できる街です。

お祭りでは「はんだ山車祭り」が有名ですね。

ご遠方から名匠庵にお越しの際には

せっかくですから

周辺の見どころもわかる範囲で

ご紹介させていただいております。

どうぞお尋ねくださいませ。

陸王

足袋のお話をもうひとつ。

少し前のことになりますが

愛知県豊橋市でテレビドラマのロケがありました。

TBS日曜夜9時日曜劇場の新シリーズ です。

「半沢直樹」や「下町ロケット」の枠ですね。

10月15日スタートの今回は

「陸王」。

足袋の一大産地、埼玉県行田市の老舗足袋会社が

物語のモデルとなっています。

原作は池井戸潤さん。

物語の主役、足袋会社4代目社長に役所広司さん。

年々足袋の需要が少なくなるなか、

資金難、開発力不足、素材探しなどに苦しみながら

会社の存続を賭けて新たなランニングシューズ開発に

挑戦します。

強大なライバル社との熾烈な争いなどの困難に

家族や仲間と共に伝統と情熱で一世一代の

大勝負に打って出る、、、!

、、、 その 重要な 、マラソン シーンのロケだったそうです。

ちょうどその日、近くで展示会をしておりまして、

役所広司さん、ジャージ姿の竹内涼真さんを

一瞬お見かけしまた。

こちらはロケ終わりのひとコマ。

普段静かな街中に久しぶりに黄色い歓声が響いてました。

きものやさんとしては、足袋会社が舞台の「陸王」、

とっても楽しみなドラマです。

ところ変わって、我が社の社長、

今日は10月14日、15日の名匠展に向け

庭の手入れに励んでいます。

足元は行田市きねや足袋株式会社の

「きねや無敵地下足袋」。

陸王のロケがきっかけで

きねやさんから個人的にお取り寄せしまた。

表地は藍染、裏地は水色。7枚こはぜの

なかなかオシャレな配色で、庭しごとのお供になっています。

行田市は木綿の産地で、

足袋や地下足袋製造が盛んな地域なのです。

足袋の産地はほかに徳島、岡山。

お誂えの足袋なら東京や京都などで専門店を

営む職人さんがいらっしゃます。

名匠庵では主に「福助」の足袋を扱っております。

今秋より「福助足袋の試し履き」をしていただけるようになりました。

詳しくは小物/和のインテリアのページをご覧ください。

2017年10月8日より、名匠庵にて足袋の試し履きができるようになりました。

詳細はこちら → 福助 足袋の試し履きについて

足袋の日

10月8日は「足袋の日」です。

1988年(昭和63年)、日本足袋工業会がこの日を足袋の日と制定しました。

10月は、これから七五三やお正月、成人の日など足袋を履き、きものを着る機会が増える始まりの月。

そして末広がりで縁起の良い8の日、

つまり10月8日を足袋の日と定めたのだそうです。

私どもも、お客様から足袋の選び方についてご相談を

受けることが増えてきています。

足袋は下着と同様に一度身につけたものは

返品が難しいお品です。

なのに試着もしていただけない、

というジレンマが常々ありました。

そこで、足袋メーカーの福助さんにお願いして

試し履き用の足袋を作っていただきました。

→ 福助 足袋の試し履きについて

ただ残念ながら名匠庵に足袋職人さんが常駐している

ということではございません。

何枚か試し履きしていただき、

私どもの経験上でのアドバイスをさせていただます。

又、お求めの際にはお取り寄せとなるサイズがございます。

あらかじめご了承ください。

男性、女性どなたでもお試しいただけます。

ご希望の方はご来社日をご予約の上お越しくださいませ。

※毎月の名匠展開催日のご来場はご予約不要です。

2017年10月8日より、名匠庵にて足袋の試し履きができるようになりました。

詳細はこちら → 福助 足袋の試し履きについて

福助 足袋の試し履きをしていただけます。

足袋の有名メーカー「福助」に依頼して

試し履き用の足袋を揃えました。

名匠庵本社ショールームにてご試着いただけます。

試し履き足袋のサイズについて (4 枚こはぜ ・右足 用)

ふっくら型 21.5㎝〜28.0㎝

ゆたか型 21.5㎝〜28.0㎝

なみ型 21.5㎝〜28.0㎝

ほそ型 21.5㎝〜26.0㎝

ささ型 21.5㎝〜26.0㎝

素材は綿キャラコ

サイズは各足型 5㎜刻みで揃っております。

※福助 足袋について 「きもの作法とマナー」のページ もご参照ください 。

足袋は下着同様、一度でも身につけたお品は返品ができません。

この機会にご試着いただき 、ぴったりと足に添う

履きやすい足袋のサイズを見つけていただきたいと思っております。

足袋の職人さんは常駐しておりませんが

私どもの経験に基づいたアドバイスをさせていただきます。

ちょうど良い足袋が見つかるまで、じっくりとご試着ださい。

ご購入の際にはお取り寄せとなるサイズがあり、

少々お時間を頂戴する場合もございます。

※サイズは福助独自の採寸に基づいたものとなっております。

メーカーによって多少の差がございます。

福助足袋試し履きご希望の際には

メールにてご来社日時のご予約をお願いたします。

毎月の「名匠展 」開催期間中はご予約不要です。

どうぞ直接お越しくださいませ。

第64回 日本伝統工芸展

10月2日、

東京 日本橋三越本店で開催された

第64回 日本伝統工芸展を見て来ました。

10月2日はその最終日。

第64回展(平成29年度展)は

東京を皮切りに

名古屋、京都、金沢、岡山、松江と廻り、

平成30年1月から高松、仙台、福岡、大阪、

そして2月、広島まで

全国の主要な美術館や百貨店で開催されます。

染織の部には、

福田喜重さん、森口邦彦さん、坂井修さん、

伊藤英美さん、村山正夫さん、足立昌澄さん

など名匠庵で扱わせていただいている

多くの染織作家の方々の新たな出品作を

拝見する事が出来ました。

国内最大規模の公募展である日本伝統工芸展は

染織だけではなく陶芸、漆芸、金工、木竹工、

人形、諸工芸の7部門から各作家の作品を

審査し、入選作品によって開催されています。

目の前にある、このかたち、この色、この曲線、

ここに至るまでにどれほどの努力、研鑽の日々が

あっただろうと思いを巡らせつつ会場を後にしました。

名古屋展はもう始まっています。

10月4日(水)〜10月9日(月・祝)名古屋栄三越にて。

【名匠展】10月の催し「神無月 名匠展」平成29年10月14日(土) ・15日(日) – 更紗文様のきもの –

名匠展 10月の催しのご案内 更紗文様のきもの

と き : 平成29年 10月14日(土) ・15日(日) 10時〜17時

ところ : 特選きもの「名匠庵」(名古屋市名東区平和が丘4丁目299 → MAP)

更紗文様のきもの

更紗文様訪問着

木版更紗訪問着

染め名古屋帯

遥か昔、

海を渡ってやってきた布地「更紗」。

その異国の文様は時を超え

私どもを魅了し続けています。

現代のきものに写しとられた更紗文様を

ご覧ください。

〈おしなぶれ〉

□ きもの・帯各種

振袖・黒留袖・色留袖・訪問着・付け下げ・色無地・小紋・袋帯・名古屋帯・長襦袢・お宮参りきもの・七五三きもの・全国産地紬・喪服類・和装小物・和のインテリアなど

□ きもの相談会

きものお手入れ(クリーニング)・染め替え・ご寸法直し

コーディネートや着付のコツなど、ご相談いただけます。

〈草履鼻緒すげ職人来場〉

草履の底ゴム取り替え・鼻緒すげ直しなど、はきやすく調整いたします。(一部有料)

お手持ちの草履、下駄をお持ちください。

草履修理、鼻緒すげ替えなどご相談お受けいたします。

=============================

特別企画「ジャワ更紗 ストール展」

=============================

※「名匠展」はご来場ご予約不要ですが、あらかじめご覧になりたいものなどがございましたらメールかお電話にてお知らせいただけましたら幸いです。

<お問い合わせ先>

名匠庵 本社ショールーム

〒465-0097 名古屋市名東区平和が丘4丁目299

TEL. 052-772-4682

FAX. 052-776-5800

地下鉄東山線 一社駅から徒歩7分

一社駅(北口)からご連絡くだされば、お車にてお迎えにあがります。お気軽にお問い合わせください。

駐車場 10台有