春ですね

名古屋の街に雪が降り

名匠庵の庭も珍しく雪景色です。

ご近所、平和公園の梅の花にも雪が。

岐阜県の白川郷では

今朝の積雪が2メートルにも、

とのニュースを聞きながら

陽が差せばすぐに消えてしまう

庭先の春の雪をながめています。

ところで先日、

催事のお知らせに掲載させていただきましたが

3月13日(土)、14日(日)の2日間

名古屋市名東区の名匠庵本社にて

弥生名匠展を開催いたします。

振袖や黒留、色留袖、

訪問着や付け下げ

帯、小物類など

そろそろご用事は

ございませんか?

明るく華やかな美しいきものを

ご覧になりませんか?

きものの仕立て直しや

お手入れをどこにだしていいか

お困りではないでしょうか。

草履のお直しもこちらで承ります。

密を避けるため、

ご予約制とさせていただきます。

どうぞ

弥生名匠展にお越しくださいませ。

弥生名匠展 ーきもの相談会ー

染の百趣矢野 訪問着

冠婚葬祭、趣味のきもの、和装小物などについてご相談いただけます

と き 3月13日(土) 〜3月13(日) 10時〜17時

時節柄、午前・午後 各二組のご予約制とさせていただきます。

お申し込みは担当係員または特選きもの名匠庵へご連絡ください。

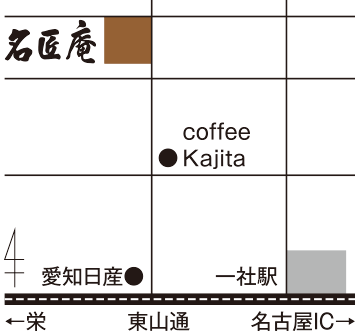

ところ 特選きもの 名匠庵

名古屋市名東区平和が丘四丁目二九九番地

電話052−772−4682

おしなぶれ

振袖 黒留袖 色留袖 訪問着 付け下げ 色無地

袋帯 名古屋帯 長襦袢 小紋 紬きもの

喪服類 和装小物 単衣 うすもの

※祝着、お子様きものをお探しの際は

ご来場前にあらかじめお知らせください。

ご希望を伺い、ご来場日にあわせてご用意いたします。

きもの相談会

・きものと帯のクリーニング

・コーディネートアドバイス

・お母さまの振袖をお嬢様のご寸法に仕立替え

・寸法直し、半衿つけ、刺繍直し、金箔直し等

お手持ちのおきもののご相談をお受けします

草履鼻緒挿げ職人来場

草履のご新調の他鼻緒挿げ替え、かかとゴム交換、

その他修理ご相談承ります。

お知らせ

当ホームページに掲載しております

一部商品につきまして

ネット通販でお買い求めいただけるように

なりました。

「取り扱い商品」内の

のアイコンを、

それぞれクリックしていただきますと

ご購入ページに進むことができます。

また、

「特選きもの名匠庵オンラインストア」では

取り扱い可能商品を一覧でご覧いただけます。

外出もままならぬ日々ですが

おうちでゆっくりと

時間を気にせず

お買い物をしていただけます。

わからないことがございましたら

メールにてお問い合わせくださいませ。

※名古屋市名東区の名匠庵本社にご来社いただき

実物をご覧いただくことももちろん可能です。

密を避けます為ご予約制とさせていただいております。

メールにてご来社希望日をお知らせください。

創業50周年

株式会社名匠庵は

おかげさまで今期、

会社創業50周年を迎えます。

昭和46年(1971年)

先代社長大塚正男により創業、

翌年昭和47年(1972年)に会社設立。

名匠庵歴代の

営業、事務、デパート担当の先輩方、

きものコーディネーターの先生方、

仕立て、加工職人の皆さま、

お取引先さま、

そしてなによりお客さま…、

名匠庵に関わってくださる皆さまに

この場をお借りして感謝申し上げます。

本当にありがとうございます。

こちらは

約50年前の

仕入台帳と売上台帳。

記念すべき、第1期のものです。

たくさんのお取引先のお名前が…、

残念ながら廃業された先も多いのですが

創業以来、現在に至るまで、

長い長いお付き合いの先様も

まだまだ健在です。

きもの商いに限らず、

大変厳しい経済情勢ですが

名古屋の地から

今、お客さまの役に立つことは何か、

考え続けていきたいと

思っています。

小合友之助さん

今年の、新年のご挨拶の画像に

弊社所蔵の小合友之助さんの額装「丑図」を

掲載させていただきました。

せっかくですのでこちらのページで

小合さんの経歴をご紹介させていただきます。

小合 友之助 (おごう とものすけ)

1898年(明治31年) 京都市生まれ

京都市立美術工芸学校図案科卒業

四条派の都路華香に日本画を学ぶ。

龍村美術織物株式会社で図案を制作

1932年(昭和7年) 染色家としての活動を開始、帝展入選

臈纈染めによる大らかで素朴、かつ力強い表現を確立。

後の型絵染の人間国宝、稲垣稔次郎らと研鑽を積む。

京都市立美術学校(現 京都市立芸術大学)の教授、

日展評議員として後進の指導にあたり

染織界の発展に大きく寄与した。

1966年(昭和41年) 逝去 68

ほのぼのとしたおおらかな牛の姿が

新年にぴったりとだと思います。

丑年生まれの社長の

お気に入りの作品です。

謹賀新年

小合友之助 「丑図」

年頭に際し

皆様のご健康と

なお一層のご繁栄を心よりお祈り申し上げます

本年も相変わらずご愛顧のほど

よろしくお願い申し上げます

良い1年になりますように

株式会社名匠庵

代表取締役 大塚明則 (丑年生まれ)

エール

大掃除をしていて、

ちっちゃな本が出てきました。

歌本です、歌本。

「唄のしおり」ですって。

なつかしいですねぇ…。

昔はバス旅行には大抵こんな歌の本が

配られて、みんなで歌いましたよね。

みんなで歌って本当に楽しかったことを

思い出しました。

ちょっと中を見てみましょう…

最新ヒットソング。

赤い風船、恋する夏の日!

ふむふむ。

知ってる曲けっこうありますよ。

民謡も有名どころ押さえてますね。

「船頭可愛や」

朝ドラ「エール」で知りました。

「暁に祈る」

これも「エール」に出てきました。

「露営の歌」

こちらもそう。

NHK朝の連続テレビ小説「エール」。

古関裕而さんとその妻金子さんがモデルでした。

古関裕而さんは福島県、

金子さん(ドラマでは音さん)の出身は

愛知県豊橋市です。

今年3月15日に閉店した豊橋市の

「ほの国百貨店」も、

このドラマの誘致活動を見守っていました。

(私どももほの国百貨店に出店しておりました)

放映が決まりこれで地元豊橋も盛り上がる、と

思っているうちに百貨店の閉店、

そしてコロナ禍…。

それでも、。

「エール」のドラマに流れる歌でずいぶん

元気をいただきました。

皆さまの応援歌はなんですか

みんなで声を合わせて歌える日は

まだ少し先のようですが

心の中に元気の出る歌ひとつ持って

来年も元気にいきましょう!

どうぞ良いお年を。

今年の漢字

京都に出張中の営業部長からメールが。

撮影:営業部長渡部

清水寺…

そこでピンときました。

今日12月14日は師走恒例の

「今年の漢字」発表の日でした!

今年の漢字は…

撮影:営業部長渡部

「密」。

大きいですね…!縦1、5m 横1、3mだそうです。

密閉、密集、密接の「密」。

今年本当に何度も見聞きした文字ですね。

または…

人との繋がりを

とても意識した親密の「密」とも。

11月1日から12月6日の期間、

日本漢字能力検定協会が全国から

ハガキとインターネットで募集した中の

最多がこの「密」だったそうです。

午後2時、

清水寺の本堂、清水の舞台で、

森清範貫主が揮毫されました。

営業部長が4時ごろに

あ、今日は漢字の日!と思い出し

清水寺に到着した時には

ご本尊に奉納され、

今年一年のお清めと

来年の平安を祈るご祈祷の後でした。

12月23日(水)までは

清水寺の本堂外陣でご覧になれます。

12月24日(木)からは「今年の漢字」の

主催者「漢字ミュージアム」で公開されるそうです。

本堂ご本尊に奉納されたこの

森清範貫主揮毫の「密」。

実物を間近で拝見できましたら

良い厄除けになりそうですね。

よもやよもや…。

こんなに時間がかかるとは…。

決算の付立に

ずいぶん時間がかかってしまいました。

さあ、これから数えるぞ、の図

11月30日が名匠庵の決算日。

いつもは数人で一気に終えるのですが

今年はスタッフが少なく、

お店を閉めて数日ががりでした。

月曜日からは通常通り。

ご予約のお客さまをお迎えします。

毎年のことですが

一点一点状態を確認しながら数えるこの作業は

あらためて自社のきものを再発見する

良い機会でもあります。

これは数年前、京都の

「染の百趣矢野」さんから仕入れた特選振袖。

箱から出して、営業部長が一言。

「炎(ほむら)っていう題なら良かったね」。

大ヒット中の映画

劇場版「鬼滅の刃」無限列車編のテーマソング

LiSAさんの「炎」。

そして登場人物、炎柱の煉獄杏寿郎さんを

連想させるこの振袖、

実際のタイトルは「抽象」。

抽象ということならば

炎に見立ててもいいでしょう!

…と、いうことで。

ほぼにわか鬼滅の刃ファンの我々は

この振袖を「煉獄さん」と呼んで

しばらく展示することにしたのでした。

京の和傘

9月の中旬、

京都出張の折に

京和傘の老舗「日吉屋」さんで

「差し掛け傘」を注文しました。

差し掛けとは、

貴族や僧侶、神官など貴人に対して

お供が差し掛ける為に考案された和傘です。

近年では婚礼の際、新婦に差し掛けるなど

一般にも広く使われているようですね。

名匠庵にお越しくださったお客さま用にと

この度新調しました。

待つことおよそひと月

完成の連絡をいただき先日嬉しく受け取り

しばらく保管しておりましたが…、

本日11月15日は

「一粒万倍日」、そして新月でもあり、

何かを使い始めるにはとても縁起の良い日です。

今日の日まで待って、

ワクワクしながら玄関先で広げてみました。

雨の日や、日差しの強い日などに

差し掛け傘が活躍してくれることでしょう。