弥生名匠展開催中です

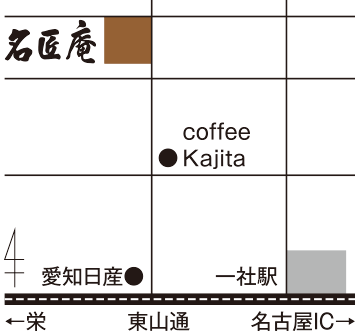

名古屋市名東区、名匠庵本社にて

弥生名匠展開催中です。

庭の梅も一気にほころびました。

緑の葉っぱもツヤツヤしてます。

今月は振袖を中心にご紹介しています。

お嬢様が大学やお勤めで忙しくなる前のこの時期に

どうぞ振袖選びにお越しくださいませ。

「ママ振」の仕立て直しや

小物のコーディネートもいたします。

どうぞご持参ください。

色留袖

早くも三月。

今年は年明けから名匠庵本社に

色留袖の相談をしにいらっしゃる方がとても多いです。

色留袖:染の百趣 矢野 袋帯:北尾

フォーマルきものをレンタルではなく、

「ご自分の衣裳」としてお誂えしたいと考え、

私共のホームページを見てご来社くださる方が

少しずつ増えてきて、とても嬉しいです。

冠婚葬祭について、

「きものを着こなすために大切なこと」のページ、

色留袖については

「取り扱い商品」のページに数点だけ写真を掲載していますので

ご参考にぜひご覧ください。

名匠庵本社には写真のほか京都の各メーカーから仕入れた

名匠庵好みの色留袖が数多くあり、

いつでもご覧いただけます。

ただ、店外の催し物のため不在の場合もありますので、

お越しの際にはご連絡頂けますと確実です。

叙勲に臨席の際の色留袖をはじめ

初釜や披露宴など、

礼服をお探しでしたらぜひご相談ください。

ちなみに、

写真の色留袖と袋帯に合わせた白の礼装帯締めは

京都の小物メーカー「渡敬」さんの帯締めです。

「三枚高麗」という非常に複雑で根気のいる組み方の

帯締めで、この技術をもつ職人さんがご高齢のため、

もう出来てこないと思ってください、と

渡敬の方から伺いました。

並尺より少し長めに組んであり、

絹糸をたっぷり使い、しっかりと組まれたその帯締めは

重厚感があり、礼装の袋帯をしっかり支えてくれます。

金糸も透明感のある綺麗な輝きです。

良質な和装小物に出会えると、本当に嬉しくなりますね。

如月名匠展開催中です

本日2月17日(土)と明日18日(日)、

名匠庵本社にて「如月名匠展」開催中です。

午前中は振袖の下見のお客様をはじめ

以前お納めした訪問着に合わせて

袋帯をお探しのお客様などがお越しくださいました。

午後からは急に強い風と雪。

今日の午後は

平昌オリンピック男子フィギュアスケートの

羽生結弦選手、名古屋出身の宇野昌磨選手のフリーの

演技が気になって、お出かけを控えた方も

いらっしゃったかもしれません。

名匠展は明日18日も開催しております。

ぜひお出かけくださいませ‼︎

お福分け

週末は豊橋市で

天下の奇祭「鬼祭」が行われました。

毎年2月10日、11日の両日に渡り

豊橋市八町通に鎮座なされている

安久美神戸神明社で行われる祭礼で

国指定重要無形民族文化財に指定されています。

祭礼のクライマックスでは

荒々しく暴れる赤鬼を懲らしめるべく

神前で武神天狗が秘術を尽くして戦う

無言劇「からかい」の末

最後に和解した赤鬼が罪滅ぼしに若衆と共に

厄除けの白い粉とたんきり飴をまきながら境外へと

走り去ります。

この粉を浴び、たんきり飴を食べれば

厄除けとなり夏病み知らずと伝わっています。

豊橋市の「ほの国百貨店きものサロン」を

担当してくれている名匠庵の女性社員さんが

「鬼祭」に出かけ、おもいっきり厄除けしてきましたと

たんきり飴をおすそ分けならぬ「お福分け」してくれました。

青鬼さんと赤鬼さんのたんきり飴

今年も健康で過ごせそうです!

ところでこの「鬼祭」の白い粉、

きものにありがたく浴びまして、と

お手入れをお預かりすることがあります。

お手入れでしっかり粉と厄を落としますので

どうぞご安心くださいませ。

卒業式の女袴

先日の雪、

道の日陰にはまだ少し溶け残っています。

名古屋では珍しい光景で、

春が本当に待ち遠しいです。

先日、

この春大学を卒業予定の

お孫さんのためにと

お祖母さまから卒業式用袴

のご注文をいただき、

正絹、無地の女袴生地を数色取り寄せ、

ご覧いただきました。

ご身長、腰回り、ウエストサイズ、

草履かブーツか、

などをお伺いして、

お嬢様のサイズにお仕立てさせていただくことにしました。

ひと月ほどでお納めさせていただく予定にしており、

その際には着付けに必要な「袴下帯(こしたおび)」

も正絹でお見せすることになっています。

袴下帯は、

きものと袴との間を取り持つ重要な

役割がありますので、素材、色ともに

こだわって選びたいものです。

一つ一つ春に向けて整える、

そんなお誂えの楽しみを

もっと多くの方に知っていただきたいと

お祖母さまとお話しをしながら思いました。

初春名匠展ご来場ありがとうございます

1月20日(土)、21(日)の二日間

名古屋市名東区の名匠庵本社ショールームで

「初春名匠展」を開催いたしました。

今回一番人気の場所はこちら。

ここは明るくて、暖かく、

きものを眺めながら

皆さまごゆっくりお過ごしくださいました。

2階の展示場では

帯や小物選びなど

コーディネートのお手伝いをさせていただきました。

今年最初の展示会は

お天気にも恵まれ、

たくさんのお客さまにお越しいただき

賑やかなスタートとなりました。

皆さま本当にありがとうございます。

明日からの一週間は

厳しい寒さとなりそうです。

どうぞご自愛くださいませ。

次回「如月名匠展」は

2月17日(土)、18日(日)に開催いたします。

皆さまのお越しをお待ちしております。

梅一枝

ひさしぶりに寒さが、ほんの少し緩みましたね。

名匠庵の庭先は、

毎年この時期「ヒイラギナンテン」の花が満開で、

特に晴れた日には真冬でもとても明るい雰囲気になります。

そして梅の木には

今年もメジロのつがいがやってきました。

今年はみかんとリンゴを枝に刺してみました。

(どちらも気に入ってくれているようです。)

毎年毎年この時期に、この「名匠庵の日々」でメジロの話題を

取り上げて、ついつい同じような写真を撮ってしまいます。

毎年同じ場所に同じ花が咲く、

そんな季節の約束事がうれしく、

庭に来てくれる小鳥も可愛くて可愛くて仕方がないのです。

たぶん来年の今頃もメジロの話題を取り上げてしまいそうです。

庭の梅はまだ小さなつぼみをつけたばかりですが、

こちらの名古屋帯は紅色の花が可愛くほころんでいます。

本つづれ勝山 製作

本つづれ八寸帯(名古屋帯)

作品名:「梅一枝」

紬のきもの、小紋、江戸小紋や色無地、

シンプルな柄ゆきの付け下げきものなどに合わせることができます。

春を待つ、ちょうど今しめたい名古屋帯。

今週末1月20日(土)・21日(日)の2日間

名匠庵本社で開催される「初春 名匠展」で

ご覧いただけます。

ご来場のご予約は不要です。

どうぞお出かけくださいませ。

成人の日

新成人の皆様

ご家族の皆様

御成人おめでとうございます。

全国的に雨や雪の成人の日となってしまいましたね。

昨年の同じ日に雨の日のきものの注意点などをご紹介しました。

きものと同様草履、バックも雨の日の取り扱いには

注意が必要です。

ぬれてしまった草履やバックは

布でおさえるようにして水分を取ってください。

佐賀錦などの生地で作られた草履バックは

ゴシゴシこするとけばだちが心配です。

合皮などの場合でもこすらない方が安心です。

帰宅後はすぐに箱にしまわず、

新聞紙の上に置いて

時折場所をずらしながら完全に乾かしてください。

置いたままですと

新聞紙と接している部分がいつまでも乾きません

とくに草履に泥や砂利がついている場合

まずそのまま乾かし、

(とくにひどい場合は固く絞ったタオルで軽く砂利を落として)

完全に乾いてから、

乾いた柔らかい布で砂利や泥をはたき落としてください。

この場合も強くこすると

砂利が生地の中に入ってしまいますので

ご注意ください。

箱にしまうのは「完全に乾いてから」。

名匠庵では

鼻緒がきつかった、またはゆるい、

草履の底の皮のお取り替え、

バックの金具、

ビーズ素材のお直しなど

草履バックをしまう前のお手入れも

ご相談をお受けしております。

どうぞご予約の上ご持参下さいませ。

……ここまで書いていて、

今日、横浜の振袖業者が

成人式当日に姿を消してしまったニュースを知りました。

何年か前、成人の日に新横浜を訪れたことがあり

ホテルの宴会場を貸切って

各業者さんが着付けをしている光景を

おみかけしました。

数百名ものお嬢様が晴れ着に身を包み

会場に向かって歩いていく光景は

それはそれは華やかだったことを覚えています。

ホテルのスタッフ、

そして別の業者さん、

近くの呉服店、美容院などが

姿を消したその業者に依頼していたお嬢様方のために

手を尽くしていたとも聞きました。

なんともやりきれないニュースです。

その後の経過がわかりませんが

お嬢様、ご家族様、

振袖の仕入れ先、仕立て屋さんなど

どれだけの人間を傷つけたことかと胸が痛みます。

ニュースを見るだけで今なにもしてあげられない

もどかしさを感じつつ

どうかきものを嫌いにならないで

と願うばかりです。

謹賀新年

年頭に際し 皆様のご健康と

なお一層のご繁栄を心よりお祈り申し上げます

本年も相変わらずご愛顧のほど宜しくおねがい申し上げます

株式会社名匠庵

代表取締役 大塚 明則

愛しのきもの

今年も

暑いの寒いの忙しいのと言いながら

一年が暮れようとしています。

先日の決算で、もうお腹いっぱい、、というぐらい

きものを広げ、触り、たたみましたが

やはりきものを触っている時が

一番落ち着き、

きものを挟んでお客様とあれこれお話できるひと時が

何より嬉しい瞬間です。

一年の終わりに

とっておきの訪問着を一枚ご紹介します。

訪問着:足立昌澄作 袋帯:本綴れ勝山作

良いきものと出会うと本当にワクワクします。

足立昌澄さんは日本工芸会正会員。

紅白の梅の花がきもの全体に描かれていて、

優しく楚々とした雰囲気を漂わせています。

足立先生のお花柄の作品をあまりお見かけしませんので

珍しい一品です。

このきもの、帯の取り合わせ一つで

30代、40代、50代、

着る女性を生き生きと引き立ててくれそうな

一枚です。

こうした工芸会の作家さんのきものをはじめ

京友禅、加賀友禅、東京友禅、

絞り、刺繍など様々なきものの中から

お客様に喜んでいただける取り合わせを

ご紹介させていただきたいと思います。

来年も

どうぞよろしくおねがいいたします。