衣替え 〜絽ちりめん、いつ着る?〜

6月も、もう15日過ぎました。

1年が、半分過ぎようとしています。

6月1日が衣替えの日、

または衣替えをする目安の日とされていますが

最近では5月にも猛暑の日があって

制服、洋装、和装とも早めの夏支度となっています。

和装、きものの場合、

5月中旬ごろから6月30日までは単衣(ひとえ)を着ます。

7月1日から8月31日までは絽、紗、上布などの薄物(うすもの)、

9月1日から9月30日まで単衣(ひとえ)、

10月1日から、年が改まって5月初旬までを袷(あわせ)で過ごします。

さて、表題の「絽ちりめん」。

「絽」のきもの地にも数種類ありまして、

駒絽、変わり絽、たて絽、紋絽、平絽、絽ちりめん、、、。

ひとつずつ見ていきましょう

絽のきものの代表的な生地「駒絽」。

たて糸に平糸、よこ糸は「撚り(より)」をかけた駒糸を使い

よこ糸3〜7本ごとにたて糸をよじって隙間を作って織る、

風通しの良い生地です。

手触りもしゃっきりしています。

駒絽は7月と8月向け。

そして「変わり絽」。

上記の駒絽はよこ糸の本数がお行儀よくそろっています。

変わり絽はよこの駒糸の本数をわざと変化させた

洒落味あふれる生地です。

こちらも7月と8月。

「たて絽」は

たて糸に隙間を作り風通しよくしています。

写真のようにたて糸の本数を変化させたものと、

本数が揃っているものがあります。

こちらも7月、8月のきもの。

「紋絽」は

絽織と、紋織(模様織)を組み合わせたもの。

7月と8月に。

「平絽」は

たて糸、よこ糸、共に撚りをかけていない「平糸」を

使って絽織にしたもの。

主に夏の染帯の白生地として織られていますが

最近はあまり見かけなくなりました。

ちょっとテラっとした味の生地。

そして「絽ちりめん」。

よこ糸に強撚糸を使って織る、

“しぼ”が特徴の絽織です。

古代ちりめんの「絽」版ですね。

シャリっとしていながらちりめんのとろみも

備えた夏生地です。

(最近はしぼの控えめな「変わり絽ちりめん」もあります。)

うすベージュの絽ちりめん無地着尺に絽綴八寸帯をコーディネート

絽ちりめんは、

6月中旬頃の梅雨時期、

気温が下がる「梅雨寒」の日に着るきもので、

6月30日まで。

「絽」ではあるけれど7月8月は避けて、、、、

と言われています。

けれど、いや、もう、この説明、

「、、、とも言われています。」に変更しても

いいのでは、と思います。

気候が昔とは違ってきている今、

目の詰まった絽のきものを

6月の末頃から着る、

絽ちりめんのきものを盛夏に楽しむ、

どちらも許容範囲になっています。

体に無理なく

同行のお仲間との空気を読みつつ、

きものの難関、

単衣時期を乗り越えてください!

更紗 ージャワ更紗ー

ジャワ更紗、

またの呼び名を「ジャワバティック」。

ーバティックとはー

語源は諸説あります。

日本航空の情報誌「AGORA」2015年5月号

巻頭特集「バティックの古都を行く」文=坪田三千代さんより

「バティックという言葉は、そもそもジャワ語。

ンバッは投げるという意味、ティックは小さな点のことなんです」

かつてインドのコロマンデル沿岸地方で製作された

「草花や小禽類文様を蝋染めした布地」は貿易船で

インドネシアの各地、またその首都のあるジャワ島に

「サラッセ」、「スラサ」の名で大量に輸入、消費されました。

その後ジャワ島では、良質な木綿生地を使用し、

蝋染めの技法や文様も独自に発達させたものが製作され、

ジャワにおける「インド製染織品」は次第に姿を消していきました。

布の味わいとして、

インド製のいわゆる「鬼更紗」と呼ばれる

ざっくりした風合いの生地におおらかな柄つけのものに比べ、

インドネシア、ジャワ島の「ジャワ更紗」は

欧州製などの細糸の綿布に「細密な点描」などで濃厚な色、

文様が施されており、全く独自の発展を見せたのです。

ージャワ更紗(ジャワバティック)の文様ー

文様を数えれば千を超えると言われていますが、

そのすべてに意味があり、

王族、貴族のみに許された「禁制文様」、

職業や立場などに定められた文様、

冠婚葬祭の折々に纏う祈りのこもった文様もあり

とても興味深いものです。

大きく分類しますと

禁制文様、細かな草花文様、織物文様、編物文様、組紐文様

孔雀文様、鳳凰文様、雲形文様、宝相華文様、

支那風文様、インド風文様など

ージャワ更紗(バティック)の技法、道具ー

かつて白地の木綿地の両面又は片面に

溶かした蜜蝋をチャンチンと呼ばれる小さな金属製の道具にいれ

文様を描くのはジャワの婦人の手仕事でした。

細密な「点」をひとつひとつ蝋で乱さず描き続けることは

相当な集中と忍耐が必要とされ、

古のジャワ王宮の女性たちは

これを精神修養として静かに布に向き合いました。

チャンチンは

細い管を並べて平行線を描いたり

たくさんの管を環状に固定して一度にたくさんの点描ができるよう

工夫されたものもあります。

時代は下り、

チャンチンによるフリーハンドの手描きのほか

押型(チャップ)を使ったものも作られるようになりました。

押型の継ぎ目がわからないように慎重に押していきます。

この押型は非常に力のいる作業なので男性の仕事です。

さらに文様が印金技法で施されたものも見られます。

現代では手描きや押型、押型と手描きの併用のほか

レーヨン素材などにプリントするバティック風のものまで

様々です。

ーバティックの染ー

蝋のにじみを防ぐための下処理をほどこした

生地に、木灰などで下絵を描き

チャンチンで文様をのせます。

ベースの色を染めて乾かし、

必要な箇所だけを残して固まっている蝋を掻き落とし、

さらにチャンチンで文様を書き足し

再び別の色を染め重ねます。

表現したい文様、色の数だけ手間がかかります。

この色彩は地域によって特徴があり、

ジャワ島の首都ジョグジャカルタは暗い藍系

古都ソロのバティックは

明るめの茶褐色系といわれています。

ジョグジャカルタ、ソロそれぞれの街に

博物館があるそうでバティックの古布や

その歴史、王宮文化に触れることができます。

こちらは現代のソロの工房のもの

細密な点描で蝋染めされた更紗文様。

紋織りのシルクにバティックが施されたストールです。

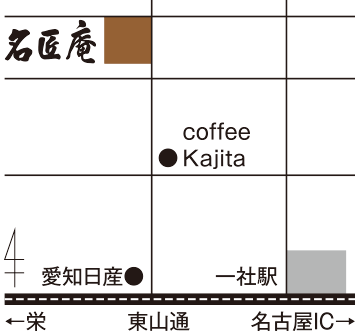

数年前から弊社社長とジャワ島の古都ソロの工房主と

交流があり、その貴重な作品が名匠庵に数点ございます。

シルクのジャワバティックのストールは

大島紬などの趣味のきものによく映えるばかりでなく

洋服にもお合わせいただけます。

ストールについて詳しくはこちらをご覧ください。

更紗 -サラサ-

今年10月、「更紗柄のきもの展」を

名匠庵本社で開催いたしました。

お客様との会話で、1番多かったのが

「そもそも、更紗ってなに?」

でした。

諸説あり、

とても奥深いこの問いかけの答えを探究することは、

どこかエキゾチックな雰囲気を漂わせる「更紗」のきものに対して

愛着が更に増していく事になりそうです。

ー更紗とはー

日本で「更紗」と呼ばれているもののルーツは

インド東南のコロマンデル地方沿岸で古くから製造され、

「木綿地に『草花や小動物など』を図案化し蝋染めで染めた」

布地、裂地のことです。

この木綿の布地は海を渡り、ヨーロッパやアジアへ輸出されました。

インドから来た、このどこかエキゾチックな色と文様(柄、図案)は

世界各地の人々の心をとらえ、各地の感性と融合されながら

今なお生き続けています。

そして元々、日本で「更紗」といえば

渡来した「布地そのもの」、又その「文様」を指していたと思います。

それが「その文様を写したもの(日本で作られた布地、きものや帯、

陶磁器や服地など多種多様の製品、作品)」も一言で更紗、

または更紗文様の〇〇、と呼ばれ、広く親しまれる

ようになったのです。

この「更紗」、

日本へは 慶長20年、まず「インド更紗」が

入って来ました。

そしてその後インドからインドネシアに渡った後、

文様や蝋染めの技法に独自の発展を見せた

「ジャワ更紗(ジャワバティック)」が入ってきました。

従来の日本にはなかった細密で濃厚な色と文様に

はじめて出会った人は随分と惹きつけられたことと

想像します。

そして日本でその布地の色柄、技法を研究、工夫して

日本好みの国産「和更紗」(堺更紗、鍋島更紗、天草更紗など)が

作られ、渡来更紗と共に諸大名や茶人に愛着を持って大切に

扱われました。

さらに京都でも、

絹のきもの地に更紗文様をつけるための技法が

工夫されました。

20枚以上の型紙を作り手摺りで染める「友禅更紗」、

友禅更紗:訪問着 二代目更甚作

木版印を使用する「木版更紗」、

木版更紗:名古屋帯 影山雅史作

細密な柄を手描きで施す「描き更紗」など

どれも大変な時間と労力をかけて製作されるものです。

ー更紗の語源ー

「更紗」については様々な研究がなされ、文献も数多くあります。

南方諸島の各地をご自身で廻られ、

この地方の文化に造詣の深い齋藤正雄先生(1895-1986)が

雑誌「茶わん」(昭和13年4月号第86号)に寄稿された

“蠟染めと「更紗」の語源” の冒頭と結びの一文が、

なぜ「更紗」の名で呼ばれるのかを理解するのに

とても良い道しるべになるかと思いましたので

引用させていただきます。

先ずは冒頭部分

今日我々が日常用ひてゐる更紗と云ふ言葉は、

耳觸りの善い日本語に消化されて、少しも外來語の臭味を感じないが、

實は更紗なる文字を仔細に見ると、その文字が更紗其物の

實體に何んの關係もないことに氣付く筈である。

卽ち更紗は南方の諸國から我國に海舶された

一種の蠟染織物に對して與へた當字であつて、

古くは暹羅染、砂室染或はさらさ、さらあさ、紗羅染、紗羅陀、

更多、佐羅佐等の文字を充當してゐた。

そして更紗についての考察を記した後、結びとして

さればサラサはコロマンデル沿岸で生産された

草花小禽文様を描く﨟纈の一種に就いて呼ぶタミル語であつて、

之が葡萄牙人及び和蘭人の極東貿易船と共に爪哇を經て日本に傳へられ、

今日の「更紗」となつたと考へ得るのである。

と、書かれています。

昭和13年当時のまま引用いたしました。

読みづらい漢字もありますので

現代語にしてみます。

「今日我々が日常用いている更紗という言葉は、

耳触りのよい日本語に消化されて、少しも外来語の臭味を感じないが、

実は更紗なる文字を仔細に見ると、その文字が更紗そのものの

実体になんの関係もないことに気付くはずである。

すなわち更紗は南方の諸国から我国に海舶された

一種の蝋染め織物に対してあたえた当て字であって、

古くは暹羅(しゃむろ)染、砂室(しゃむろ)染あるいは

さらさ、さらあさ、紗羅(さら)染、沙羅陀(さらだ)、更多(さらた)、

佐羅佐(さらさ)等の文字を充当していた。」

「さればサラサはコロマンデル沿岸で生産された草花小禽文様を描く

臈纈の一種について呼ぶタミル語であって、

これが葡萄牙(ポルトガル)人および和蘭(オランダ)人の極東貿易船と共に

爪哇(ジャワ)をへて日本に伝えられ、

今日の「更紗」となったと考え得るのである。」

さらに京都書院から刊行された「南方染織図録」の「ジャワ更紗 上」

から前出の斎藤正雄先生が解説をされた一文を引用いたします。

ジャワ語のバティックの出典としてはバタビヤ城日誌の

一六四一年四月八日の項に、

バタビヤからスマトラ西海岸ベンクーレン地方マンナに向けて出帆した

ランプウ(帆船)の積荷の中に、

“2p. Sarassen batick” 即ち「サラッセ文様バティック二包」

とあるのが古い。

このサラッセンはインドネシア語では Serasah

ジャワ語では Srasah に綴り、

それがコロマンデル沿岸に由来する

細かい草花小禽文様の臈纈を指していることは疑いない。

そしてこのサラッセやスラサは、わが国に伝来の後、

「更紗」と書かれた言葉の祖形であることもほぼ疑いがない。

、、、あらためて、最初の質問を。

「更紗って、何?」

「インドのコロマンデル沿岸地方で

草花や小動物を図案化して木綿に蝋染めして

生産された布地。

現在ではそれらの布に染められていた図案を元に

様々なデザイン、技法で作られた製品も

「更紗」と呼んでいます。

更紗柄のきもの、更紗の刺繍帯

更紗文様の絨毯、更紗絵付けのお茶碗、

更紗風の柄のハンカチ、カーテン、、、

唐草模様もペイズリーも更紗の図案のひとつ

です。

更紗文様刺繍袋帯

更紗文様 (金唐革技法製品)

見渡せば、更紗に影響を受けた製品の

なんと多い事でしょう。

歳月も海も飛び越えて、

不変の魅力を放つデザイン、それが「更紗」なのです。

次回、

インドからインドネシアに渡り、

独自の発展を遂げ、日本にも馴染みの深い

「ジャワ更紗」(ジャワバティック)について

お話ししたいと思います。

足袋のこと その② 履き方

足袋の履き方をご紹介します。

① 足袋を半分に折り返します。

② 足袋を引っ張って足指を先端まで入れます。

③ 足首部分を引き上げ、足をすっかり納めます。

④つま先を少し上げ、コハゼを下から順にかけます。

※コハゼの掛け糸が2本並んでいますが、

必ず外側の糸に掛けます。

(内側の糸は足袋がきつく思える時の予備です。)

はけました。

そしてこちらは汚れ防止の「足袋カバー」です。

コハゼ5枚付きです。

福助足袋カバー

5枚コハゼ付

ナイロン100%

サイズ

S 21.5〜22.0㎝

M 22.5〜23.0㎝

L 23.5〜24.5㎝

LL 25.0〜25.5㎝

3L 26.0〜26.5㎝

参考上代 S 〜L 1,600円(税別)

LL〜3L1,800円(税別)

足袋カバーは足袋入れ袋を持参して、

訪問先に上がる前に脱ぐようにして下さい。

足袋のこと その① 選び方

前回、肌着について説明をしました。

ここで足袋についてお話しします。

着付けの順番でいくと1番に足袋でも良いのですが

(家でひとりでいるときは良いとして、

あまり格好が良くないので) まず肌着を着てから

足袋を履く方が良いと思います。

足袋もメーカーによって様々な種類があります。

季節やTPO、足の形に合う足袋に出会えたら

一日中快適に過ごせますよね。

足袋専門店で足型をとってもらって

「お誂え」

も良いのですが、

ここでは一般的で履きやすい

既製品足袋の選び方をご紹介します。

足袋を履いた時に困るのが、

「ブカブカして余分なシワがよる。」

又は、

「きつくて痛い。」

この、どちらもつらい2点に注意して、

ぴったりと足に合う

理想の足袋を探しましょう。

以下は創業明治15年、足袋のトップメーカー

「福助足袋」の商品で選び方をご説明します。

①まずはTPOに合わせ「コハゼ」の数を決めます。

コハゼとは、

足袋の足首部分に縫い付けられている

金具でできた「爪型の留め具」のことです。

留め具1つを 1枚と数えます。

一般的には「4枚コハゼ」

又は、「5枚コハゼ」

のどちらかを、着るシーンで選びます。

2足を並べてみますね

かかとから足首の1番上までの高さは

4枚コハゼで 約10㎝。

5枚コハゼは 約11.5㎝あり、

コハゼ1枚分高くなっています。

用途は

「4枚コハゼは普段用」

これは紬や小紋などの普段着用として、

という意味と、

訪問着や付下げ、色無地などをお召しの際の

あまりフォーマルな場ではない場合

(お食事会や観劇などなどですね)、

あとは、

お茶会などで長時間正座する場合に

足首を締め付けず、5枚より少し楽なので

4枚コハゼをおすすめしています。

「5枚コハゼは礼装用・舞踏用」

黒留袖、色留袖、振袖、喪服、

フォーマルな席での訪問着、付下げ、色無地には

5枚コハゼの足袋をおすすめします。

5枚コハゼの足袋は

足首がしっかりと包みこまれるような履き心地が特徴で、

履くとなぜか気持ちが引き締まります。

「裾除けの着方」でもご説明しましたが、特にフォーマルの場合

下着の段階からなるべく足首が見えないように着るのがマナーです。

又、踊りの際には、5枚コハゼが足の見え方がよりきれいです。

②次にサイズ選びを。

福助足袋のサイズ展開は 5㎜単位です。

(S、M、L、LL という足袋もありますが

それはまたの機会に。)

基本は、足のつま先からカカトまでの実寸に

5㎜足したサイズを選びます。

または靴のサイズから5㎜引いたもの。

23.0㎝の靴を履く方は足袋は22.5㎝が最適と

言われています。

(甲の高い方や男性は靴と同じサイズでもOK)

③そして足の形にあった「型」を探します。

「福助足袋」の「綿キャラコ足袋」の高級品は

足首の太さ、甲の高さ、足巾の広さ

に合わせて足袋の「型」があります。

ふっくら型

足首が特に太く、足の甲が高く、足巾が広い方

ゆたか型

足首が太く、足の甲が高く、足巾が広い方

なみ型

足首、甲、足巾 ともに標準サイズの方

ほそ型

足首が細く、足の甲が低く、足巾がせまい方

ささ型

足首が特に細く、足の甲が特に低く、足巾が特にせまい方

この5つの「型」と、足の「サイズ」を組み合わせて

選ぶことができます。

(型によって取扱いのないサイズがあります。)

同じ福助足袋の

「のびる綿キャラコ足袋」ですと

各サイズに「ゆたか型」「なみ型」「ささ型」

の組み合わせとなります。

(こちらも型によって取扱いのないサイズがあります)

デパート、小売店などの店頭にすべての種類を

常備しているお店はなかなかありません。

早めにご相談、ご注文頂ければ

名匠庵でもお取り寄せは可能です。

④足袋の生地も大事です。

福助足袋で一年通して履ける足袋の生地は

「綿キャラコ」と

「のびる綿キャラコ」です。

キャラコとは

綿布の織り方の一種です。

タテ糸とヨコ糸ほぼ同じ本数の綿糸で織り上げた

薄地の平織り。

織り目が均一で美しい光沢があり吸水性に富みます。

一方、のびる綿キャラコとは

伸縮性を持たせるため綿糸のほかポリエステルなどの糸を

織り込んでいます。

キャラコの白足袋がナチュラルな白とすると

若干青味のある白色の足袋です。

足袋を履きなれない方はこちらの、のびる綿をおすすめします。

以上の選び方を参考に足袋を選んでください。

標準的な足袋をご紹介しておきます。

まずはこちら

「綿キャラコ」「 23.0㎝ 」「なみ型」「4枚コハゼ 」

参考上代2,800円(税別) 〜(サイズによって価格変動します。)

綿100%

こちらの足袋はコハゼは「4枚コハゼ」か「5枚コハゼ」

型は、サイズごとに

ふっくら型、ゆたか型、なみ型、ほそ型、ささ型の5タイプ。

サイズとの組み合わせで100パターンにもなります。

(一部取扱いのないサイズもあります。)

もう1種類

「のびる綿キャラコ」「 23.0㎝」「 なみ型」「 4枚こはぜ 」

参考上代2,700円(税別)〜(サイズにより価格変動します。)

足袋 表地: 綿70% ポリエステル24% ポリウレタン6%

足袋 裏地: 綿98% ポリウレタン2%

足袋 底地: 綿100%

「のびる綿キャラコ足袋」は

「4枚コハゼ」か「5枚コハゼ」、

各サイズで「ゆたか型」「なみ型」「ささ型」の

3タイプの足型が選べます。

(一部取扱いのないサイズもあります)

足袋は他にも

麻の足袋、 繻子の足袋、色柄足袋、レース足袋、

ヒール足袋 、お子様足袋、絹の足袋など多種多様です。

ご要望に合わせて手配しますのでご相談ください。

※足袋は一度足を入れますと肌着同様 返品、交換できません。

和装肌着「肌襦袢」と「ワンピース肌着」

裾除けの次は、肌襦袢を着ます。

おすすめは礼装用の肌襦袢。

綿100% シキボウ(ガーゼ) 衿縁取りポリエステル100%

M・L・LL 参考上代2,000円〜

レースなどの装飾がなく、スッキリしていて、

衿ぐりがあらかじめ深く抜いてあります。

花嫁さんや振袖、留袖などのフォーマルには

レースの付いていない肌着が正式と言われています。

着姿がスッキリ決まるので、普段でもぜひ使いたい肌着です。

身につける時、普通に羽織るだけでしっかりと衿が抜けます。

きものを着たとき、背中から肌着が見えてしまうのを防いでくれます。

きものと同じ前合わせです。

完成です。

この上にタオルなどで補正をしていきます。

また、裾除けと肌襦袢を兼ねた「ワンピース肌着」も便利です。

こちらも礼装用がおすすめ。

衿がしっかりと抜けています。

きものと同じ前合わせで紐を左脇に通します。

背中でしっかり交差させて、体の中心を避けて結び、

紐の端を始末しておきましょう。

完成です。

この上に補正をします。

さらに便利なのが、和装ブラジャーのページでご紹介した

ブラジャー機能付ききものスリップ

身頃 綿95%ポリウレタン5% 裾ポリエステル100%

M・L 参考上代8,500円(税別)〜

ブラジャーと肌襦袢と裾除けが1つになっています。

美容院などに持って行くときは、

「裾除け+肌襦袢」 または

「ワンピース肌着」

のどちらかを用意します。

ちなみにこちらはレース付きのワンピース。

さらりとした着心地です。

衿の抜けが少なめです。

あまり衿を抜かずに着る紬や小紋などにいいですね。

長く正座すると、裾のレースの縫目が足に

当たりますが、気にするほどではありません。

様々なメーカーさんが色々な肌着を作ってくれています。

少しでも快適にきものを着て欲しい!という工夫が嬉しいですね。

和装肌着「裾除け」

和装ブラジャーを身につけましたら

その上に和装肌着を着ます。

和装ブラジャー共々、きもの姿の基礎となりますので

素材やサイズなどこだわりたいものです。

まず1番オーソドックスな肌着からご紹介します。

裾除け(すそよけ)

腰布 綿100% 本体 (裾まわり)キュプラ100%

店頭ですと裾除けの素材は主にキュプラ、(ベンベルグ)という表示が多いです。

「ベンベルグ」というのはコットンから生まれた

再生セルロース繊維「キュプラ」の、旭化成繊維(株)のブランド名です。

この素材、滑りが良く、やさしい肌触り。

静電気が起きにくく、ムレやベタつきを抑え、まとわりつきません。

腰の部分と、紐は木綿なので一度締めたら緩みません

巻き方にコツがありまして、

きものと同じ前合わせで体に巻き、

左の腰の上に裾除けの紐をこぶし1つ分持ち上げます。

裾除けの上前を体に巻き、同じく右の腰の上に紐を持ち上げます。

持ち上げた紐部分を外側に三角に倒し、紐を背中でしっかり交差させます。

このようにすると、裾除けの裾がつぼまって、広がってしまうことがなく、

体にしっかり巻くことができます。

紐を体の前で結びます。

この時、体の中心を避けて結ぶと表にひびきません。

結んだ紐の先を中に入れ込んで始末します。

出来上がりです。

裾除けを身につける時の裾の長さは、

足袋の上線すれすれくらいが目安です。

裾よけは歩く時の裾さばきを良くし、

汗や皮脂汚れを表にひびかせません。

シワや、たるみのでないようにスッキリと

腰に巻いて下さい。

裾除け

丈 / 裾廻り

M 95㎝ / 132㎝

L 95㎝ / 150㎝

参考上代4,000円(税別) 名匠庵で取り扱いしております。

和装ブラジャー

きもの用の下着について、

なるべく「身につける順番」に、ひとつづつ説明をしていきます。

まずはきものを汚さないために、手を洗います。 →「手を洗う」記事参照

そして、和装用のブラジャーをつけます。

バストのボリュームがある無しに関わらず身につけて下さい。

和装用のブラジャーは胸元をなだらかにおさえ、整える役割があります。

和装ブラをつけずにきものを着ますと、

胸が帯の上に乗っているような着姿になってしまいます。

着付け用の人形で表現してみました。

せっかくのきもの姿が

実際の年齢より5歳ほど老けて見えてしまいます。

きものの着付けの下準備のポイントは

「まず胸元をなだらかにおさえ、

そのあとで胴回りを補正すること」です。

胸元をなだらかにおさえておきますと、補正のタオルも

少なくて済みます。

名匠庵でご紹介している和装ブラジャーは主に3パターンです。

まずは1番スタンダードな形

全体がしっかりした生地なのでカバー力があります。

小さなクッションが付属品で付いていますので

微調整が可能です。

こちらはサイズが細かく分かれていまして

アンダーバスト80㎝〜110㎝まで5㎝刻みになっています。

季節は1年中お使いいただけます。

こちらは肌触りが柔らかく 伸縮性のあるタイプです。

脇の下まで生地が付いていますので汗染みにも安心です。

柔らかくバストをおさえてくれます。

汗取り用ですが夏だけでなく1年中お使いいただけます。

サイズはM・L・LL

こちらは和装ブラジャー機能付きのワンピース肌着です。

上からかぶるタイプではありませんのでセットした髪が乱れずにすみます。

和装ブラジャーと肌着の一体型ですのでスッキリしたシルエットになります。

サイズはMとLの2タイプ。

こちらも1年中お召しいただけます。

和装ブラで胸元をなだらかにおさえて、肌着を着て、

補正をした着姿がこちらです。

実際にはきものを着て 立ったり、座ったり、歩いたりと動きますので、

シワひとつない着姿はかえって不自然なのかもしれません。

ですが「胸元だけはスッキリなだらかに」。

それだけでずいぶん印象が変わると思います。

商品について詳しくはご来社、もしくは電話かメールにてお問い合わせ下さい。

手を洗う

きものを扱う前の

大事な習慣。

きものをさわる前には、手を洗いましょう。

特にメイクやヘアスプレーをした後などは

手に化粧品が付いていることがほとんどです。

美白効果のあるお化粧品がきものに付き、

そのまましまったままにしますとその部分だけが

色抜けしてしまうことがあります。

着る前

脱ぐ時

食事の後

きもののために、

手を洗う。

爪を整える。

引っかかりそうなアクセサリーを外す。

そして袖口の汚れを防ぐためにも

手首まで洗って下さい。

ハンドクリームを塗る時は

美白効果のない、

さらりとしたタイプを選ぶか、

仕上げに乾いたタオルで余分なクリームを

しっかり拭い取って下さい。

きものを長持ちさせるコツのひとつです。

イチョウは「貴重」

以前、桐箪笥製造の職人さんと話をしていて、

引き出しに「乾燥させたイチョウの葉を入れると虫除けになる」と教えてもらいました。

秋が来るたびにその話を思い出していたものの、なかなか実行に移せずにいましたが

今年初めて試してみることにしました。

秋晴れの早朝、イチョウの落葉を集めて汚れを落とし、すぐに半日ほど天日干しをします。

その後風通しの良い日陰でさらに乾燥させます。

室内の方がいいかもしれません。乾いた葉は風に舞います(涙)。

乾燥させている間にイチョウの葉を入れる小袋を綿か絹地で用意します。

綿 (市販の晒生地など。手拭いやハンカチでも良いと思います。)

絹 (きものの胴裏や残り裂など)

今回は晒生地を一度洗って糊を落として袋にしました。

大きさはイチョウが4〜5枚ゆったり入るくらい。

官製ハガキを型紙にするとちょうど良い感じでした。

晴天が続いて空気が乾燥している日を選び、きものの「虫干し」を兼ねて

箪笥からきものを取り出して引き出しの中を乾拭きし、

戻したきものに触れないように隅にイチョウの小袋を置きます。

どのくらい効き目が持つのかを聞かなかったのですが

きものの虫干しと同時にイチョウの葉を取り替える、ということを

毎年の秋の習慣にしていただくときものの為にも良いと思います。

さて、ここからがうんちくのお話。

イチョウと虫除けの関係を詳しく知りたくて、東山動植物園の「植物相談室」を

たずねました。

相談にのってくださった先生が開口一番おっしゃったのが

「イチョウはね〜、貴重なんですよ!知ってました?」

というお言葉。

イチョウはおよそ一億五千万年前(恐竜時代)にはあったそうです。

それが気象変動などで世界中で絶滅したと思われていましたが、

唯一生き残った樹が中国で見つかり今につながっているそうです。

イチョウが「生きた化石」と呼ばれていることを初めて知りました。

日本には中国に派遣された留学僧が持ち帰り繁殖させて、室町時代には

すっかり根付いて広まっていたそうです。

江戸時代、長崎に来日したシーボルトがヨーロッパでは絶滅してしまった

イチョウを見て驚いたそうですが外国からの旅行者は今でも街中を彩る

イチョウを見て皆さん感動するんですよと教えてくださいました。

ただ、相談室の植物の専門書に虫除けの記載はなく、

東山動物植物園のお隣、千種図書館の植物本コーナーで調べて見ました。

イチョウについての興味深いお話や伝承がたくさん見つかった中、

防虫について触れた一節を

著者 川尻秀樹さん 、社団法人 全国林業改良普及協会発行の

「読む」植物図鑑 樹木・野草から森の生活文化まで という本から引用させていただきます。

葉は昔から抗菌や防虫の効果があるとされ、しおりとして書籍の間に挟み、

本を食害する体長一センチメートルで銀色の鱗に覆われた神魚

(ヤマトシミ:Ctenolepisma villosa)の侵入を防ぎました。

絹には虫がつきません。

知らずについた食べこぼしや、きものを包む 和紙のたとう紙を狙って

虫が侵入してくるのを防ぐためにイチョウの葉が良いという、先人の知恵ですね。

ちょうど今、落葉盛んな頃です。

お散歩がてらイチョウの樹を探しにお出掛けになってはいかがでしょう。